Par Christophe CANIVET

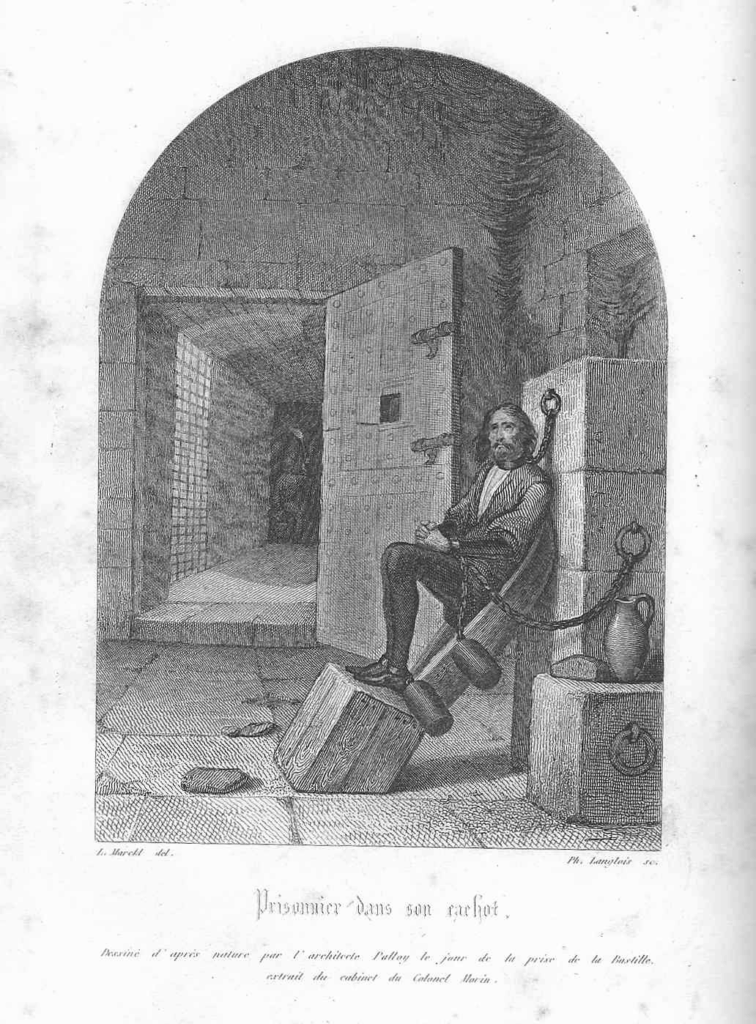

- François Héliard, le prisonnier de la Bastille

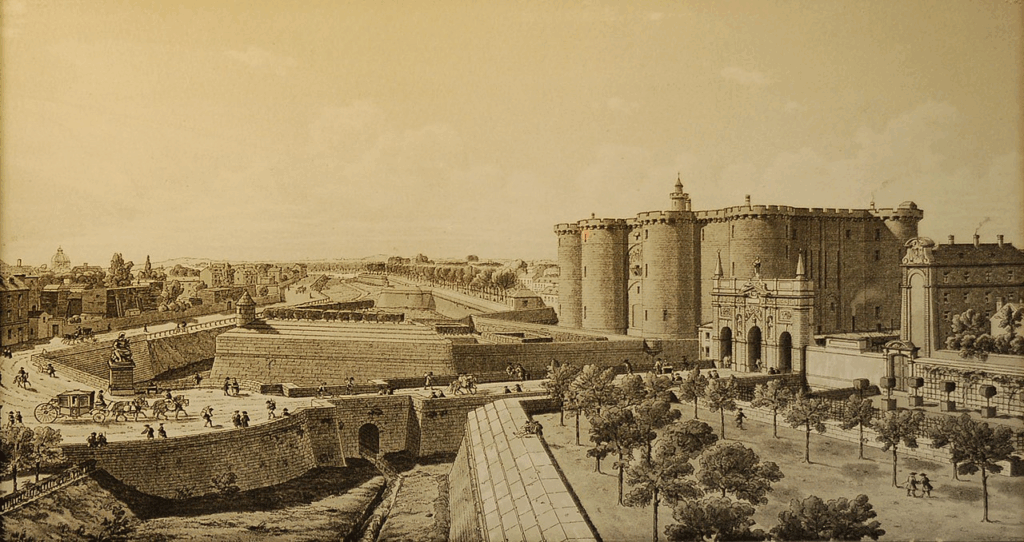

Lorsque les Parisiens s’emparent de la Bastille, le 14 juillet 1789, à vrai dire surtout intéressés par les armes et munitions qui y sont entreposées, ils sont fort marris du faible nombre et de la qualité des prisonniers qu’ils peuvent libérer. Tout au long des décennies qui viennent de s’écouler, les écrits se sont multipliés pour dénoncer ce symbole de l’arbitraire et de la tyrannie, ses lettres de cachet, ses détenus sans jugement et j’en passe… Or, en cette mi-juillet 1789, la Bastille ne compte que sept prisonniers : quatre faussaires, dont le procès est en cours d’instruction, deux fous et un comte enfermé à la demande de sa famille, dit-on pour inceste[1]. Quelques « pensionnaires », comme les aventuriers Donatien Alphonse Français, marquis de Sade, ou Anne-Gédéon Lafitte de Pelleport, viennent tout juste d’en être libérés ou d’en être transférés. Mais qu’importe ! La prise est symbolique. La légende noire de la Bastille fera le reste.

Parmi les causes de la sinistre réputation des lieux, il y a bien sûr le fait que les prisonniers y sont mis au secret, parfois sous une fausse identité. On pensera notamment au Masque de fer, dont même le lieutenant, second personnage des lieux, ignorait l’identité réelle. Pour ses détracteurs c’est une aubaine. La nature humaine a horreur du vide et elle est bien prompte à donner un nouvel éclairage à la moindre zone d’ombre, fût-il fantaisiste. Pour l’historien qui cherche des traces matérielles des anciens occupants des lieux, c’est au contraire tâche tout de suite plus délicate. Il doit partir des pièces pour forger sa conviction et non l’inverse.

À défaut de prisonniers, la Bastille recelait des archives, les siennes mais aussi celles d’autres prisons d’état. Seulement, il faudra attendre parfois près d’un siècle pour que ces pièces ou même des témoignages contemporains des faits soient publiés.

L’affaire qui va nous retenir ici nous renvoie en 1693, dans le dernier tiers du règne de Louis XIV, justement peu avant l’arrivée du Masque de fer. Nous sommes quelques années après la Révocation de l’édit de Nantes (1685). La chambre ardente vient tout juste d’être dissoute suite à l’exécution des derniers condamnés de l’affaire des Poisons (1682). On est en pleine Guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1697). En d’autres termes, les ennemis de l’intérieur comme de l’extérieur ne manquent pas.

À ce contexte général s’ajoutent des causes plus conjoncturelles. Le principal sujet qui règne en ville, c’est la cherté du pain, la disette qui menace, les mesures, pas forcément populaires, qui sont prises à Versailles, le risque de débordements… Le marquis de Dangeau note dans son journal : « Samedi 21 [novembre 1693]. Il y eut une grande assemblée dans la salle de Saint-Louis, au palais, pour pourvoir aux besoins des pauvres et chercher les moyens de diminuer la cherté du pain et rétablir l’abondance dans la ville ; le prix du pain commence déjà à diminuer, on compte qu’on tirera des taxes volontaires sur chaque particulier de Paris, pour le moins quatre millions; on enfermera les pauvres qui ne peuvent travailler, et on fera travailler ceux qui en auront la force »[2]. Saupoudrez le tout de prédicateurs et autres faux prophètes qui, eux aussi, ne manquent pas autour des églises, lieux de rassemblement obligatoires dans ce temps où il vaut mieux se montrer bon catholique.

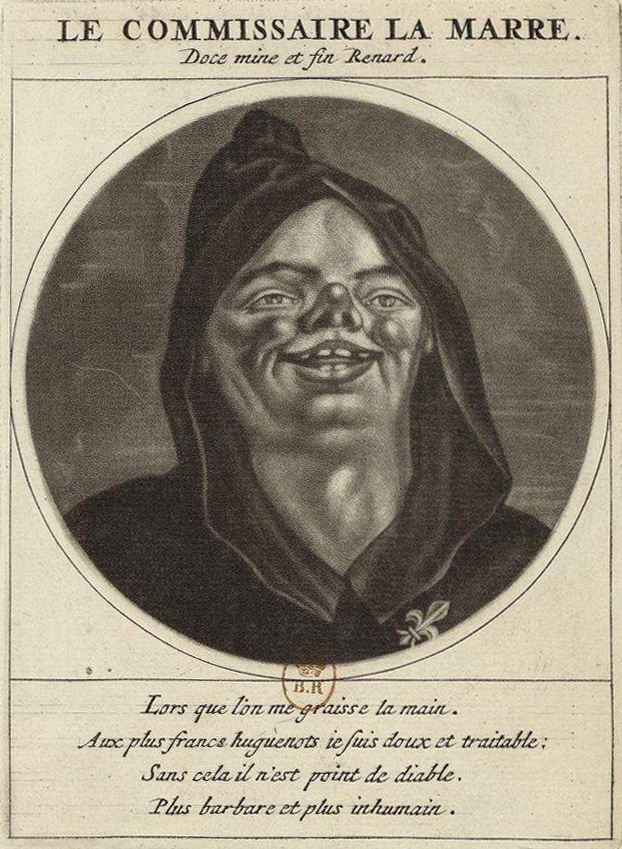

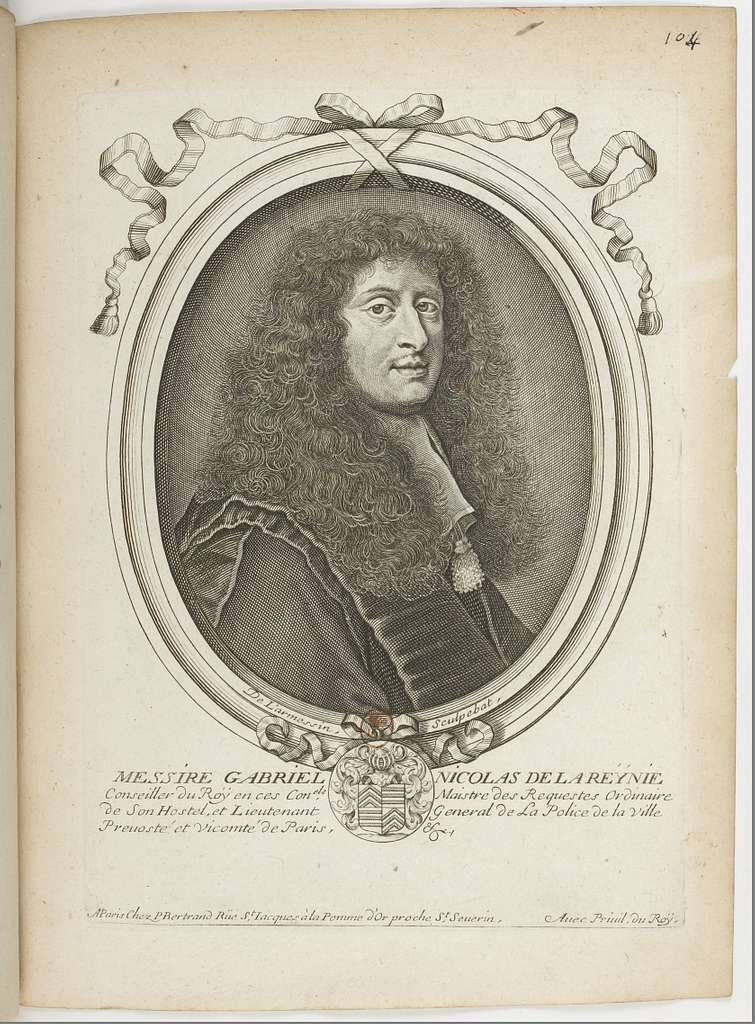

Les forces de l’ordre veillent. M. de la Reynie (1625-1709), le lieutenant-général de police de Paris, ne cesse de relancer son subordonné, le commissaire Delamarre[3]. Le 15 novembre 1693, il lui écrit : « Prenez des mesures pour faire continuer de veiller aux placards* ; je comprends qu’il faut relayer et donner du repos, avoir encore quelqu’un, mais jusqu’à ce que je vous parle, faites qu’on ne laisse point la nuit prochaine ». Le 22, il insiste : « J’oubliai de vous parler de faire continuer de veiller avec application à la porte de l’église Notre-Dame, en la manière que vous savez. La sottise des prétendues prophéties qu’on a répandues parmi le peuple pour mercredi prochain, quoiqu’elle soit vraiment sottise, ne laisse pas de demander de nous que nous prenions toutes sortes de précautions, mais encore indépendamment de ce jour, il faut veiller sans relâche afin qu’il n’arrive point sans qu’on nous trouve veillant, ce qui est arrivé déjà deux fois en cet endroit-là. »

* Diffuser un placard contre quelqu’un ; railler, diffamer quelqu’un par des écrits injurieux (Dict. xixes. et xxes.). Placarder des ennemis. Placarder ses adversaires politiques (Lar. 19e).

De quelles prophéties parle-t-il ? C’est difficile à dire. En tout cas, pour une fois, pas de la « religion prétendument réformée » puisqu’il vise une date tout particulièrement sensible, le mercredi 25 novembre. Il pourrait en revanche bien s’agir de ces prédictions découvertes par le commis du greffe du bailliage de Langres dans un (vrai ou faux) « ancien manuscrit » le 1er juin précédent. Selon ce grimoire anonyme, le 25 novembre fait partie des « jours dangereux », « lesquels si aucuns tombent malade, il sera en danger de mort ou de longue maladie, ou s’il se met en chemin pour faire quelque voyage audit jours, il aura mauvaise fortune en affaires. Es quels il ne fait bon planter, semer, achepter, faire banquets, mariage et autres choses à qui on espère profit faire et sont les dits jours bien expérimentés tant par les anciens philosophes que ceux de maintenant.»[4]

C’est bien le genre de verbiage propre à enflammer comme un trait de poudre les esprits superstitieux d’alors.

En tout cas, M. de la Reynie se jure que ce sera un jour bien dangereux pour le jardinier qui se hasarderait à semer les graines de la discorde.

C’est dans ce contexte qu’un homme de rien, un simple chasseur de taupes bas-normand, décide de monter à Paris avec quinze sous en poche. C’est un esprit exalté et en plus c’est un huguenot. Tout ce qu’il y a pour « plaire » au Roi-Soleil et retrouver à l’ombre à tout jamais, a fortiori s’il se montre menaçant par la parole ou par le geste envers sa royale personne. Et ce qui devait arriver arriva ! Pas de chance pour lui, le 28 novembre 1693, ce protestant protestataire est surpris en train de coller des affiches sur les portes de Notre-Dame.

Lorsque l’homme va être admis à la Bastille, quelques jours plus tard, le registre des entrées et des sorties (le registre d’écrou) mentionnera seulement « François Éliard, jardinier à Coutance – Pour libelles »[5].

Au moment de la mort de l’intéressé, le lieutenant de la Bastille réitérera cette identité, confirmant que ce sont les nom et prénom que se donnait le défunt : « Son nom de baptême, à ce qu’il a dit, est François Esliard, bon Normand et d’âge. »

L’auteur qui reproduit la mention de sa mise sous écrou ne dit en revanche pas contre qui était dirigé le placard d’Esliard. Est-un oubli volontaire de sa part ? Force est de se convaincre que s’il a pu indiquer que le père Jean Pardiac, prêtre du diocèse de Condom, autre nouvel arrivant de 1693, avait dirigé son propre libelle contre les Jésuites, les colonnes du registre ne devaient pas contenir d’autres précisions concernant Éliard..

Personne ne semble d’ailleurs avoir jamais reproduit les termes exacts des affiches dudit Éliard, ou plutôt Esliard, comme on l’écrit à Paris en 1693, l’orthographe Héliard ne tardant pas à apparaître à son tour, ce qui ne facilite pas les recherches[6].

Dans ses Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille, publiés au cours de l’automne 1789, le bibliothécaire Jean Louis Carra, ajoutera qu’Éliard « fut arrêté en affichant à la porte de l’église de Notre-Dame, des placards contre les persécuteurs de la Religion P. R. »[7]. Mais on sent qu’il cherche à le classer parmi le flot d’innocents injustement détenus à la Bastille à travers les âges plutôt que parmi les quelques coupables avérés qu’il concède. Il minimise les faits, ne retenant que le défenseur de la liberté religieuse, sans tenir compte de la violence de la diatribe affichée sur le placard, mais aussi celle des mots indubitablement prononcés par l’intéressé pendant qu’il collait son affiche. Il n’évoque qu’une indignation légitime, la défense d’un droit fondamental consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 11) au moment où lui-même commente cette affaire vieille de cent ans[8], mais il omet la violence excessive par laquelle celle-ci se serai manifestée. Du moins, il la rejette à la toute fin de son laïus, en ne révélant que dans un second temps un autre aspect de la personnalité de l’intéressé, aspect fondamental puisque c’est en fait la cause principale de son enfermement.

Du côté des autorités, on n’a, bien sûr, pas du tout la même opinion de cet agitateur, du moins de cet agité.

Aucune des pièces qu’il reproduit ne translatant littéralement les termes exacts des placards (placards qui eux-mêmes semblent avoir disparu, sans quoi il les aurait reproduits), Louis Jean Félix Ravaisson-Mollien, qui publie les Archives de la Bastille: 1693-1702 en 1866, croit devoir ajouter en note : « On avait surpris cet homme pendant qu’il affichait dans Paris un placard par lequel il traitait le Roi de tyran et exhortait le peuple à s’en défaire ». Forcément, ça n’a pas plu. Et encore l’auteur utilise ici, à coup sûr, un langage plus policé que celui du placard.

Somme toute, in situ, le trouble provoqué dans la rue par ce rustre perdu dans la foule n’a pas dû être bien gros. La suite de l’enquête révélera qu’il a quitté Coutances avec quinze sous en poche, une dizaine de placards à l’écriture malhabile (une écriture d’enfant), et un pot de colle. En chemin, il a placardé deux ou trois affiches à Rouen et il a déjà eu le temps d’en coller quelques unes à Paris, le reste ayant été saisi sur lui. En outre, il ne semble pas avoir toute sa raison. Comme précédemment indiqué, ce genre d’exaltés ne manque pas. Le jour de l’arrestation, M. de la Reynie ne semble pas s’en inquiéter outre mesure lorsqu’il s’adresse au premier président de Harlay[9] : « 28 novembre 1693. Le commissaire Delamarre est allé vous rendre compte de la prise de l’afficheur de placards et de toutes ses circonstances. Cet homme, quand il serait assez fou pour ne rien craindre, est d’un caractère tout à fait extraordinaire, et s’il me laisse la liberté de suspendre un moment les diligences qui sont à faire à cet égard, j’aurai l’honneur de vous rendre mes très-humbles respects avant l’heure de votre dîner. »

La note qu’il envoie le lendemain au commissaire Delamarre ne montre pas plus d’affolement, juste un peu d’empressement voire d’apparente désorganisation qu’on retrouverait de nos jours dans la moindre garde-à-vue un peu sensible, si ce n’est qu’en sus, à l’époque, d’une part, quelle que soit la longueur du procès-verbal, il faut le recopier à la main et que, d’autre part, on doit porter ensuite cette copie au destinataire, qu’il soit à l’étage supérieur ou à Versailles, ce qui, dans un cas comme dans l’autre fait perdre un temps précieux. Pas de téléphone, pas d’internet. Bref ! Le subordonné se fait houspiller parce qu’il a un peu trop tardé à remettre son rapport écrit, rapport qu’il n’a communiqué qu’en un seul exemplaire alors qu’il en aurait fallu au moins deux ou trois, ce qui, au passage, nous aurait permis d’en prendre connaissance…

« 29 novembre 1693.

Je suis bien persuadé que vous n’avez pu faire plus de diligence ni m’envoyer la copie de l’interrogatoire de l’homme que vous fîtes arrêter hier. Je l’attendis toujours cependant jusqu’après minuit, ainsi que vous me l’aviez promis, après avoir perdu le courrier ordinaire, j’en ai fait partir, ce matin, un autre pour porter d’autres dépêches, mais je vous prie que j’en puisse envoyer ce matin cette copie avec ce que j’ai à envoyer sur ce même sujet.

Voyez quels gens sont ceux chez lesquels l’homme qui se dit être de Coutances a été logé. Sachez le jour de son arrivée, le nom qu’il y a pris, comment il était mis, s’il avait une épée et si elle est restée, ou quelque bâton, ce qu’il a dit et qui était logé dans cette maison.

Il ne convient pas encore d’entendre personne sur le fait dont vous avez fait mention par votre billet de ce matin, mais il en faut garder le mémoire pour en faire usage dans le temps qui sera convenable au bien de la justice.

Comme il faut qu’il me reste une expédition du procès-verbal et de l’interrogatoire que j’ai envoyés ce matin à Versailles, je vous prie de faire travailler incessamment à la seconde expédition. »

Il faut regretter que l’auteur de cette compilation des archives de la Bastille n’ait pas retrouvé le billet de Delamarre, ce qui rend le courrier de M. de la Reynie quelque peu obscur. Quel est ce fait dont le commissaire a parlé dans son billet du matin et qu’il faut conserver secret dans l’immédiat ?…

À ce stade, on en reste à l’enquête de voisinage, purement parisienne. Les hommes de M. de la Reynie vérifient que l’individu interpellé est bien ce qu’il semble être, du moins depuis qu’il est à Paris : un paysan arrivé la veille ou l’avant-veille de sa Normandie natale, avec un patois, un accent et des habitudes de paysan. C’est peu vraisemblable, mais il ne faudrait pas que ce soit un gentilhomme déguisé… Dans cette optique le lieutenant-général relancera son subordonné le 1er décembre, à propos des pièces à conviction : « J’ai besoin que vous m’envoyiez sûrement les pièces servant à conviction mentionnées dans le procès-verbal et interrogatoire que vous avez faits touchant Esliard; même le pot où était la colle dont il a été trouvé saisi ; il faudra retirer le sac de l’auberge ».

Rappelons qu’à l’époque, il n’y a pas de papiers d’identité et, passé le cercle de ses connaissances, on est un parfait inconnu. Comme on disait alors : À beau mentir qui vient de loin. Or, si on ajoute le travestissement à l’infraction de base (ou tout autre fait qui favorise la commission de l’infraction, la fuite de l’auteur ou l’écoulement du butin), on établit encore davantage la dangerosité de l’individu interpellé par rapport à l’intérêt général. Cette règle n’a pas changé depuis. Elle est toujours suivie par le ministère public.

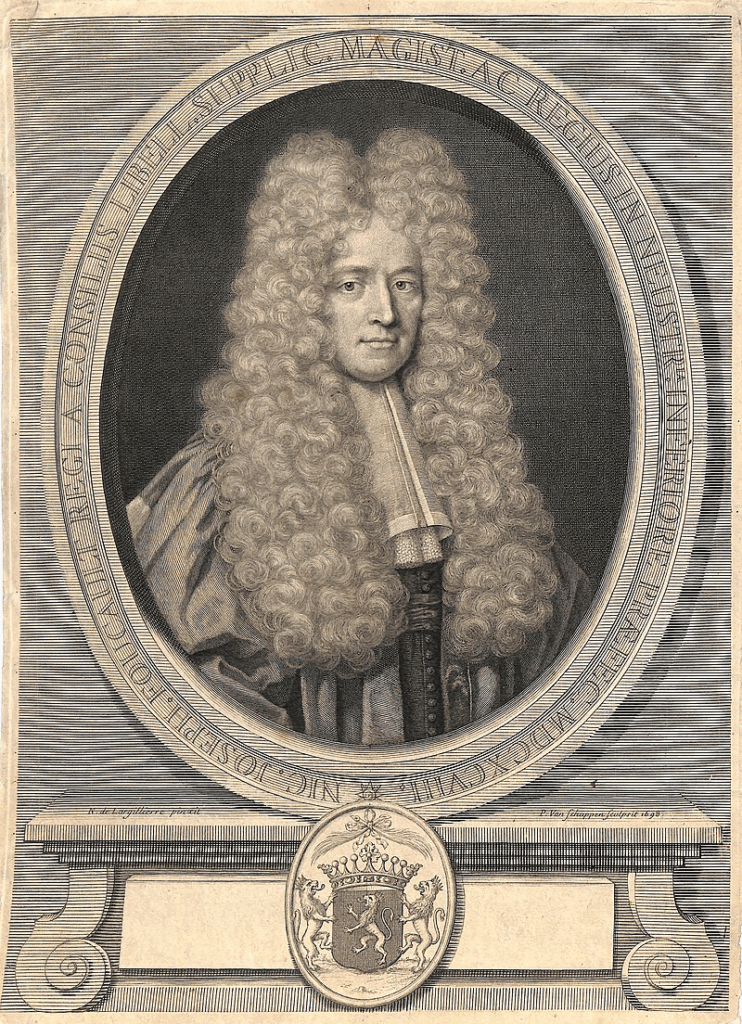

Pendant ce temps-là, le rapport de Delamarre est arrivé à Versailles, où il est remonté jusqu’à Louis XIV. On comprend donc que c’est le roi lui-même qui est l’objet du libelle et de la diatribe de cet illuminé venu de Normandie. Pour mémoire, aucune des pièces précédemment reproduites ne l’avait formellement indiqué. M. de Pontchartrain, le secrétaire d’état à la Maison du roi, mais aussi à la Marine et contrôleur général des finances[10], répercute ainsi son entrevue avec le souverain, le 30 novembre : S. M. vous sait bon gré de l’attention que vous donnez à tout ce qui va au bien de son service, et a été fort aise de ce que vous avez fait en dernier lieu sur le particulier qui a été trouvé affichant des placards sur la porte de l’église de Notre-Dame. Le Roi a lu son interrogatoire et les placards, et a jugé que c’était un fou ; cependant, comme cela est d’une extrême conséquence et qu’un fou peut être employé par des gens qui ne le sont pas, je vous envoie un ordre pour le faire recevoir à la B., et j’écris à M. de Besmaus[11], comme vous le souhaitez, pour le faire garder avec exactitude et recevoir, pour mettre auprès de lui, les deux hommes que vous y destinerez. Vous ferez bien d’essayer à le faire reconnaître par les gens qui ont vu le gendarme avec un paysan, et vous l’interrogerez aussi souvent que vous jugerez à propos, pour découvrir des vérités qu’il est important de connaître; je n’écrirai point à Coutances que vous ne me mandiez que vous le jugerez à propos.

Là encore, on comprend après coup que toutes les pièces utiles n’ont pas été conservées ou du moins pas été retrouvées après la mise à sac de la Bastille. Outre le rapport de Delamarre, il aurait aussi fallu pouvoir lire la lettre d’accompagnement de M. de la Reynie. Il semble donc, d’après la réponse qui lui est faite, qu’il a suggéré que Esliard soit enfermé à la Bastille, non parce que c’est un criminel mais parce que c’est un fou, potentiellement dangereux.

Il y a un autre intérêt à le mettre au secret, et c’est probablement là que réside le fait dont le commissaire Delamarre a fait mention dans son billet de la veille : au-delà du cas personnel d’Esliard, pour les enquêteurs, toute la difficulté est de savoir si c’est un acte isolé ou la face émergée d’une conspiration d’ampleur menée par quelque Grand du royaume aux complicités multiples. D’où ces pièces à conviction qui doivent être portées « sûrement » du commissaire au lieutenant-général…

On peut, voire on doit, dénoncer l’arbitraire qui régnait à la Bastille, l’absence de procédure préétablie par des textes légaux, l’absence de recours devant un organe indépendant permettant d’éviter les abus, les conditions de détention, celles dans lesquelles les aveux étaient obtenus, en un mot, on peut et on doit reprocher à la Bastille de multiples manquements aux libertés fondamentales depuis consacrées, mais on ne doit jamais oublier sa nature duale. Ce n’est pas seulement un organe judiciaire en ce sens qu’elle maintient captifs des individus accusés de crimes ou de délits – on évitera le mot « coupables » faute de jugement –, elle sert aussi d’asile pour des aliénés qui, de nos jours, feraient l’objet d’un placement d’office.

Il semble, par exemple, pour en rester à cette année 1693, qu’on ne reproche aucune infraction pénale à Philippe Molard, embastillé simplement parce que c’est un « fou mélancolique »[12]. Personne ne s’est épanché sur son cas. Pour cause, il n’a pas invoqué la liberté religieuse, il n’a pas dénoncé les abus de la politique menée par Louis XIV contre les protestants, il n’a pas appelé au renversement du régime. Non ! Il était « mélancolique », sans doute plus dangereux pour lui-même que pour les autres. Bien sûr, c’est facile pour un régime autoritaire de prétendre qu’un opposant est fou pour le mettre à l’isolement, et, là encore, il existe, en principe, de nos jours, des recours pour prévenir les abus. Mais aucun commentateur ne s’est jamais inquiété de savoir si Molard était le fou qu’on voulait bien faire croire et si ses conditions d’enfermement n’étaient pas excessives par rapport à son cas clinique. Personne n’a tenté de reconstituer sa biographie[13].

Or, pour Esliard, la nature duale de la Bastille joue à plein. Arrêté comme auteur d’un crime d’État pris en pleine commission de son infraction, on comprend très vite qu’il n’a pas toute sa raison. On le transfère donc à la Bastille comme fou, mais on enquête toujours, on continue d’espérer des aveux complémentaires de sa part, mettant en jeu de plus gros poissons.

Le roi s’est rangé à l’avis de M. de la Reynie. Pour prendre la terminologie moderne, il n’y a pas de jugement à attendre en l’espèce puisqu’il s’agit d’un internement d’office à l’issue de la garde-à-vue. À ceci près qu’il n’y a pas eu d’expertise psychiatrique comme on l’entendrait aujourd’hui. On ne peut même pas dire que l’autorité judiciaire a été éludée en l’espèce puisque à l’époque, le roi est au sommet de l’organisation juridictionnelle, et que le premier président de Harlay a été tenu au courant de l’évolution de la procédure. Après, qu’Esliard soit retenu comme fou ou comme criminel, ses conditions d’enfermement étaient sans aucun doute inhumaines et inacceptables puisqu’il mourra de la gangrène.

Une chose que ne dit pas non plus M. de Pontchartrain, c’est dans quelles conditions se sont déroulés ses premiers interrogatoires. Séditieux, suspecté d’intention régicide, il est plus que probable que l’individu interpellé ait été soumis à la question. S’il était passé à l’acte, il ne risquait pas seulement les galères à vie ou la peine de mort, il encourait la mise à mort la plus atroce, l’écartèlement… Les premiers éléments de l’enquête n’ont donc certainement pas été recueillis au terme d’une aimable conversation autour d’une tasse de chocolat chaud, cette boisson à la mode à Versailles. Oui mais ces interrogatoires n’ont pas eu l’effet escompté. C’est d’ailleurs pour ça que M. de la Reynie suggère si rapidement un changement de stratégie.

L’usage de la torture, de la question ordinaire et extraordinaire, n’est pas expressément évoqué dans les pièces qui ont été publiées. Tout au plus peut-on le suggérer d’après la nature des faits et peut-être d’après cette remarque de M. de la Reynie dans sa note du 29 novembre : « Cet homme, quand il serait assez fou pour ne rien craindre, est d’un caractère tout à fait extraordinaire ». Le lieutenant-général aurait-il pu atteindre un tel degré de conviction au terme d’un simple interrogatoire de routine, même répété à l’envi ? Et quand bien même l’homme se montrait volubile, il fallait s’assurer que son propos n’était pas factice. Il en allait peut-être de la vie du roi ! Il a donc nécessairement fallu pousser plus loin l’investigation. Or, M. de la Reynie écrit ceci à peine vingt-quatre heures après l’interpellation…

Pour le révolutionnaire Barra, nul doute que le patient a été tourmenté par son bourreau. A-t-il eu accès à des pièces que nous ignorons ou brode-t-il à partir de la phrase précédente lorsqu’il écrit « Le courage et la présence d’esprit de ce malheureux étaient inconcevables. Il ne craignait nullement les tourments ni la mort, et disait qu’il comptait sa vie pour rien. » ?[14] Quoi qu’il en soit, son « malheureux » ne crie pas à l’injustice, il tient le langage d’un fanatique, d’un individu prêt à aller jusqu’au bout, qui n’a que faire des codes habituels de la Société. Même si on désapprouve les méthodes, on conçoit les inquiétudes du policier en chef.

Mais, malgré tout ce qu’il a pu subir depuis son arrestation, Esliard n’a pas parlé. Du moins, s’il a donné des explications, ce n’étaient pas celles attendues par ses interrogateurs.

Puisque la force pure ne mènera à rien, M. de la Reynie suggère alors l’emploi de la ruse. On va donc transférer le jardinier coutançais du Châtelet à la Bastille. S’il ne veut pas parler sous la contrainte, il se confiera peut-être spontanément à d’autres prisonniers. La ficelle est grosse mais l’homme est frustre et ce campagnard ne sait peut-être pas que les détenus de la Bastille sont par principe mis à l’isolement le plus strict. Comme il n’y a rien à attendre des autres prisonniers, puisqu’on ne peut leur faire miroiter aucun avantage, M. de la Reynie va faire jouer ce rôle de mouchards à deux hommes qu’il fera apporter à la Bastille quelques heures avant Esliard. La manœuvre, validée par M. de Pontchartrain, qui signe l’ordre de détention, est ainsi détaillée par le lieutenant Du Junca[15] : « Du mardi 1er décembre, sur les 11 heures du matin, M. Auzillon père[16] a amené ici deux hommes, les nommés de Grandmaison et Lemaire, lesquels on a mis tous les deux dans la première chambre du trésor, comme prisonniers envoyés par M. de la Reynie, pour garder et examiner un homme qui se dit jardinier, habillé en paysan, étant de Normandie, lequel se nomme Esliard. M. Auzillon père et M. son fils l’ont amené ici ce jourd’hui, à 4 heures et demie après midi, ayant resté quelques jours dans le four de M. Auzillon, et lequel j’ai mené et conduit dans la même chambre avec les deux autres hommes dans la première du trésor, que Picart porte-clefs sert, etc. »[17].

Le piège est en place. Il ne reste plus qu’à attendre que le gibier daigne se faire prendre. Cela peut durer des semaines, des mois voire des années, indéfiniment même, si le prisonnier n’a rien de plus à révéler parce qu’il a déjà tout dit…

En attendant, on se rappellera que M. de la Reynie souhaitait pousser ses investigations à Paris avant de risquer de donner l’alerte du côté de la province. M. de Pontchartrain lui avait promis d’attendre son feu vert avant d’écrire à Coutances.

Plus d’un mois s’est écoulé depuis son embastillement, mais Esliard n’en démord pas. Il campe toujours sur ses premières révélations. Tout ou partie du mystère, réel ou fantasmé, se trouve donc encore tapi au fin fond de la Normandie.

La suite des événements nous est contée par l’Intendant Foucault[18].

Janvier 1694, il reçoit de M. de Pontchartrain un ordre exprès de se rendre « en poste et de toute diligence » à Paris pour une affaire de la plus haute importance. À ce stade, son supérieur ne lui dit pas ce qu’il en est.

« Le .. janvier 1694, M. de Pontchartrain, secrétaire d’état et contrôleur général des finances, m’envoya un courrier à Caen, chargé d’une lettre par laquelle il me mandoit que le roi lui avoit ordonné de m’écrire de me rendre en poste et en toute diligence à Paris pour une affaire très-importante. »

Ce n’est que de vive voix qu’il lui apprendra ce que nous connaissons déjà.

« Lorsque j’y fus arrivé, il me dit qu’il avoit été mis à la Bastille un Normand qui avoit affiché des placards dans plusieurs places de Paris, séditieux et traitant le roi de tyran et excitant le peuple à s’en défaire. »

Même si le prisonnier de la Bastille n’est qu’un rustre, Louis XIV tient toujours à suivre personnellement le dossier, craignant toujours une conjuration de plus grande ampleur. À vrai dire, seul cet intérêt du roi explique qu’on ait hâté le déplacement de l’intendant alors que l’enquête est au point mort depuis des semaines.

« Il me mena chez le roi, qui me dit que je pouvois connoître, par ce qu’avoit dû me dire M. de Pontchartrain, de quelle importance étoit l’affaire qui l’avoit obligé de me mander ; qu’il connoissoit assez mon zèle pour ce qui regarde sa personne pour n’avoir pas besoin de l’exciter à faire tout ce qui dépendroit de moi pour découvrir ce que c’étoit que ce prisonnier et ses complices ; qu’il me feroit expédier des ordres en blanc pour faire arrêter toutes les personnes que je jugerois à propos, de quelque condition qu’elles fussent, et qu’il remettoit entièrement cette affaire entre mes mains. Sa Majesté me renvoya à M. de la Reynie pour me donner les instructions et mémoires qu’il avoit sur cette affaire. »

Il est enfin temps que l’on sache ce que contenait le billet du commissaire Delamarre au lendemain des premiers interrogatoires, ce secret qui justifie qu’on fasse tant de bruit autour d’un pauvre hère sans le sou, sans espoir, ni toute sa tête.

« Je fus voir M. de la Reynie, qui me fit voir les placards, qui avoient été affichés par le nommé Héliard et qui étoient capables d’exciter une sédition. Il y ajouta les copies des interrogatoires qu’il avoit prêtés, et, lorsque je fus chargé de ces pièces, je retournai en poste à Caen, d’où je partis aussitôt pour Coutances, dans le voisinage duquel se tenoit M. le comte de Montgommery, que l’on croyoit s’être servi d’Héliard comme d’un instrument pour afficher ces placards, ayant dit par ses interrogatoires qu’il y avoit un grand seigneur qui le faisoit subsister, qui avoit des livrées jaunes doublées de rouge; ce qui étoit vrai ». Un peu plus bas, il ajoute encore : « M. de la Reynie avoit cru que cet homme n’agissoit pas de son chef, et qu’il étoit l’émissaire de M. de Montgommery, ou de M. de Saint-Martin, de Graville, et je reçus des ordres pour les faire arrêter ; le premier se tenoit à Chanteloup, à quatre lieues de Coutances, et M. de Saint-Martin, proche de Touques, généralité de Rouen ».

Touques, comme toute la vicomté d’Auge, appartenant à la généralité de Rouen, M. de Saint-Martin se trouve en dehors de la juridiction de l’intendant Foucault. Reste Montgommery.

Quel est ce grand seigneur que l’on craint tant à Versailles ? Louis, comte de Chanteloup et de Montgomery (1649-1710) est l’arrière-petit-fils de Gabriel de Montgommery (1530-1574), le régicide bien involontaire d’Henri II et chef du parti protestant durant les Guerres de religion en Normandie. Louis de Montgommery vit « exilé sur ses terres » de Chanteloup, où il est assigné à demeure depuis la révocation de l’édit de Nantes. Il y mène, semble-t-il, une vie de débauche qui, à elle seule, suffirait à l’envoyer à la Bastille, sans même qu’on ait à s’imaginer qu’il veuille se mettre à la tête d’une rébellion protestante, comme son bisaïeul[19]. Et c’est bien dans la prison parisienne qu’il mourra[20]…

Mais avant de procéder à l’arrestation de Montgommery, l’intendant doit en savoir davantage sur l’individu arrêté à Paris. Il interroge donc son subordonné immédiat pour le bailliage de Coutances, le subdélégué de Beauval[21].

« Étant à Coutances, je m’adressai au sieur de Bauval, mon subdélégué, homme d’esprit et avisé, auquel je fus obligé de prendre confiance[22]. Je lui demandai s’il y avoit un paysan dans quelque paroisse de son élection qu’il sût se nommer Héliard, et quel métier il faisoit. ».

C’est Foucault qui introduit dans le débat la graphie Héliard avec un H. C’est l’orthographe apparaissant dans les registres paroissiaux pour l’individu que croit reconnaître le subdélégué de Beauval. Mais, bien sûr, au moment où son supérieur lui pose la question, verbalement, il n’est pas question d’orthographe. En outre, lui aura-t-il indiqué que le prisonnier porte le prénom de François sur le registre d’écrou ? A-t-il pu lui en donner une description physique ? Que c’est une force de la nature qu’il a fallu enchaîner ?…

« Il me dit qu’il y en avoit un à Coutances qui alloit prendre des taupes dans les jardins des environs, et qu’il avoit ouï dire qu’il étoit absent, mais qu’il connoissoit des gens desquels il pourroit en savoir des nouvelles exactes, sans qu’ils pussent savoir son dessein ».

Le subdélégué va donc creuser cette piste, au risque d’en négliger d’autres, moins évidentes.

En effet, il apprit qu’Héliard étoit du village de Carantilly à trois lieues de Coutances, âgé d’environ soixante ans, preneur de taupes, sujet au vin, d’esprit égaré, ayant fait à Coutances une infinité de folies, les enfans courant après lui. On a souvent été obligé de le faire sortir de l’église à cause des extravagances qu’il y faisoit, parlant souvent d’un grand prince qui le doit mettre à son aise.

Est-ce bien l’homme enfermé à Paris ? Soixante ans est un âge déjà bien avancé à l’époque, dans les classes populaires. Quoique ! Est-ce son âge réel ou apparent ? Les alcooliques apparaissent souvent plus vieux qu’ils ne le sont réellement… Et, les effets de l’alcool s’ajoutant à ceux de l’âge, cet Héliard de Carantilly serait-il si difficile à maîtriser ?…

« Mais, par les perquisitions que je fis, je trouvai que les placards en question avoient été dictés par Héliard à deux enfans, qu’il n’avoit aucune habitude avec MM. de Montgommery et de Saint-Martin, et que c’étoit un fanatique qui étoit parti de Coutances avec quinze sols d’argent, une douzaine de ces placards et un pot de colle ; qu’il avoit été à Rouen afficher des placards en deux endroits, et qu’ensuite il étoit venu afficher les autres à Paris, où il avoit été pris ; ainsi je ne fis emprisonner personne, et je mandai à M. de Pontchartrain que cet homme étoit un fol furieux qui n’avoit point eu de complices dans tout ce qu’il avoit fait, et que je croyois que, si le roi ne jugeoit pas à propos de lui faire faire son procès, comme je n’estimois pas qu’on dût le faire, il falloit s’assurer de sa personne avec de grandes précautions, ayant dit souvent que, s’il pouvoit s’échapper, ce seroit pour se défaire du roi. On le resserra donc fort étroitement à la Bastille, où on l’avoit même enchaîné. Il y est mort, il y a quelques années ».

Cet individu semble donc correspondre à peu près en tous points au prisonnier de la Bastille. Seulement, les renseignements que l’intendant Foucault délivre dans ses mémoires permettent-ils à l’historien ou au généalogiste de l’identifier ? Il faudra chercher un dénommé Héliard, l’orthographe avec un H semblant localement s’imposer ; en principe prénommé François, puisque c’est le prénom qu’il se donne, l’intendant ne spécifiant lui-même aucun prénom ; originaire de Carantilly, mais n’y résidant plus ou seulement par intermittence puisqu’on le voit souvent en ville, à Coutances ; né vers 1634, si c’est bien son âge réel ; encore et toujours protestant, ce qui ne va pas faciliter les recherches dans les registres paroissiaux, donc catholiques ; marié ou veuf, avec deux enfants ; jardinier pour autrui, voire plus précisément chasseur de taupes, plutôt que simple paysan exploitant son propre lopin de terre. Ajoutons qu’il est probablement analphabète puisqu’il n’a pas rédigé lui-même ses placards, confiant cette tâche à deux enfants.

Si l’intendant et son subdélégué ont innocenté MM. de Montgommery et de Saint-Martin pour cette fois-là, ils n’indiquent pas qui d’autre pourrait être ce grand seigneur aux livrées jaunes doublées de rouge dont Héliard bénéficierait des largesses selon ses propres dires. Visiblement, il s’agit là, pour eux, des élucubrations purement fantaisistes d’un ivrogne et d’un fou, d’un gagne-misère.

L’intendant n’a donc arrêté personne, pas même les deux gamins qui ont rédigé les affiches. Et lui aussi considère qu’on perdrait du temps à formaliser un procès, Héliard devant surtout être enfermé pour sa folie, potentiellement dangereuse. Notons que toutes ses investigations lui ont nécessairement pris plusieurs semaines avant qu’il n’envoie son rapport (qui n’est pas transcrit dans les Archives de la Bastille), ce qui fait que nous n’en avons pas la date exacte. Pour cause, il l’a vraisemblablement envoyé à M. de Pontchartrain, qui l’avait désigné, à Versailles.

Héliard, ou plutôt Esliard, puisque nous sommes de retour à Paris, va donc rester à la Bastille.

Carra indiquera en 1789 qu’« Il fut défendu expressément à M. de Bezemaux de laisser parler ce prisonnier avec personne, et pour plus grande sûreté, ainsi que pour empêcher ce même prisonnier de se casser la tête, on mit deux hommes avec lui pour l’observer. » La contradiction n’est qu’apparente. On espère ainsi que, noyé dans un océan de silence, à l’isolement le plus total, ces deux faux codétenus auront d’autant plus l’air pour lui de planches de salut, d’échappatoires qui vont lui délier la langue.

Cette mission de surveillance va durer de longs mois, en vain. Le premier des deux espions est libéré dès le printemps, peu ou prou lorsque l’intendant Foucault délivre son rapport. Mais Du Junca ne songera à reporter le fait dans son journal que six mois plus tard, au moment de la libération du second : « Ayant oublié d’écrire en temps et lieu, il faut que je marque ici que du jeudi 25e de mars de la présente année, à 4 heures après midi, M. Auzillon père, par ordre de M. de la Reynie, est venu pour faire sortir de Grandmaison, un de ses archers, gardien d’Esliard, jardinier de Normandie, qui avait pris le nom de La Fortune »[23].

Ainsi donc, ce prisonnier sur commande n’était pas un condamné, mais un des archers du Châtelet, donc un policier de ce temps.

Il faut attendre la mi-septembre pour que M. de Pontchartrain songe à mettre fin à la mission de surveillance. Grandmaison ayant d’ores et déjà été libéré, il ne reste effectivement plus qu’un seul mouchard auprès du prisonnier : « Fontainebleau, 15 septembre 1694. L’homme qui a été mis à la B. pour être avec Esliard, y est à présent inutile, ainsi vous n’avez qu’à le renvoyer ; à l’égard d’Esliard, je ne puis trop vous recommander de le garder très étroitement ».

Lemaire peut enfin quitter la Bastille cinq jours plus tard : « Du lundi 20 septembre, à 9 heures du matin, par ordre reçu de M. de Pontchartrain, pour ôter et faire sortir Lemaire, qui était gardien auprès d’Esliard, etc. »

Mais le prisonnier n’est peut-être pas aussi fou, aussi idiot qu’il n’en a l’air. Il prend plaisir à se jouer de ses geôliers. C’est encore le révolutionnaire Carra qui raconte l’anecdote suivante :

« Ayant demandé à parler à un de ses Juges en 1694, pour lui déclarer tout le secret de son affaire, il dit d’abord qu’il voyait bien, par le long temps qu’il était prisonnier, qu’on l’avait trompé, et qu’il était résolu de déclarer ceux qui l’avaient obligé d’agir comme il avait fait… »

On ne parle plus ici des premiers temps de son incarcération, qui pourraient correspondre à une phase d’instruction. On est en plein cœur de 1694, voir après que les deux prisonniers sur commande ne soient rentrés chez eux. Cette première partie de la phrase peut avoir deux explications diamétralement opposées… si les propos rapportés sont bien exacts. Elle démontre soit une grande naïveté, soit au contraire une personnalité manipulatrice et calculatrice.

« et après cela, quelques pensées ayant passé par son esprit, changeant de couleur, et donnant divers signes des yeux, et par différents gestes qui ne marquaient rien moins qu’une disposition à vouloir s’expliquer, il prit enfin le parti de demander la liberté de faire sa prière avant de passer outre. »

Bipolarité ? Schizophrénie ? Des spécialistes pourraient mieux interpréter ces signes physiques accompagnant le discours.

S’étant mis à genoux et les mains jointes, s’adressant à Dieu, il se mit à faire à haute voix, des imprécations, et à proférer des malédictions horribles contre le Roi, après lesquelles, en se levant, il dit ces mots : Voilà ce que je ferai tout le reste de ma vie. N’ayant pu en obtenir autre chose, on le reconduisit dans son cachot, où il fut resserré et surveillé plus encore qu’auparavant, parce qu’on avait remarqué qu’il était fort vigoureux, et que la prison ne l’avait point encore affaibli. »

Carra ne date pas précisément les faits. Cette anecdote pourrait correspondre aux faits décrits dans la lettre adressée par M. de Ponchartin à M. de Besmaux le 7 décembre 1694 : « Par les entretiens qu’Esliard a eus avec l’homme qui était dans sa chambre, et par ce que vous avez vu vous-même, le jour que M. de la Reynie fut à la B., vous devez avoir connu de quelle importance il est de veiller à la sûreté de cet homme, et quoique je ne doute pas que vous n’ayez pris sur cela toutes les précautions nécessaires, je ne laisse pas de vous écrire que, s’il est besoin de le mettre aux fers, il ne faut pas y manquer, afin de n’avoir aucune inquiétude sur son sujet. » ou dans cette phrase tirée du rapport du 15 février 1695 : « Esliard, homme de Coutances, qui affichait des placards séditieux à la porte de Notre-Dame. Il est furieux contre la personne du Roi, doit y rester toute sa vie ».

Ce ne sont pas ses revendications en faveur de ses coreligionnaires que l’on craint. Ce n’est même plus le fait qu’il aurait pu appartenir à une conjuration d’ampleur. C’est tout simplement sa folie, le fait que, privé du sens commun, il est possible qu’il attenterait à la vie du roi s’il se retrouvait en liberté. Non seulement il faut le maintenir en cellule toute sa vie durant mais, en plus, à l’intérieur de sa cellule, il faudra l’attacher s’il se montre trop véhément, aux fers si besoin.

Or, ce sont bien ces fers qui provoqueront la gangrène qui l’emportera quelques années plus tard. Apprenant sa mort, M. de Pontchartrain interroge ainsi Bénigne Dauvergne de Saint-Mars (1626-1708), le nouveau gouverneur de la Bastille : « Le Roi ne doute pas que vous ne preniez un grand soin de vos malades ; mandez-moi, s’il vous plaît, de quelle maladie est mort Esliard, et si vous lui avez fait donner les secours spirituels qui lui étaient nécessaires ».

C’est une fois de plus le lieutenant du Junca qui se montre le plus disert dans son journal : « Du lundi 24 octobre 1701, sur les 11 heures du matin, Esliard, jardinier, à ce qu’on assure, de Caen, en Normandie, est mort de maladie, ayant eu du mal aux jambes où la gangrène s’est mise qui a remonté et causé sa mort en bon chrétien, confessé et n’a reçu que l’extrême-onction. Lequel a été porté à la paroisse Saint-Paul, le mardi 25 octobre, pour y être enterré dans le cimetière sous le nom de Pierre Navet[24] ; n’étant pas à propos de dire son nom, étant un criminel d’État, placardé pendant les guerres, surtout de l’année 1693, qu’il a été arrêté et mené ici, et que M. de la Reynie, conseiller d’État, a été nommé par le Roi pour être son commissaire et l’interroger pour lui faire son procès. En cette affaire, M. Gaudion a été le greffier ; ayant été convaincu de son crime, lequel le Roi n’a pas voulu qu’on le fit mourir. J’ai oublié de marquer qu’il a été confessé par M. Girault, notre aumônier de confiance, que s’il n’a pas reçu notre Seigneur, que c’est par manque de connaissance. Son nom de baptême, à ce qu’il a dit, est François Esliard, bon Normand et d’âge. Le certificat de son enterrement attaché à la feuille ci-dessus. »

Du Junca n’est que le second du gouverneur de la Bastille. Il tient ses pouvoirs non pas de la confiance que ledit gouverneur (que ce soit par le passé M. de Besmaux ou à présent M. de Saint-Mars) lui porte mais de la charge qu’il a acquise par le passé. Il n’est donc pas toujours mis dans la confidence. C’est ainsi qu’il ne connaît pas l’identité réelle du Masque de fer, que Saint-Mars a ramené dans ses bagages en prenant ses fonctions à la Bastille.

Son journal, document privé, révèle une certaine confusion, du moins une version qui n’a pas la rigueur intellectuelle des courriers et rapports de M. de Pontchartrain et de la Reynie. « Esliard, jardinier, à ce qu’on assure, de Caen » De la généralité mais pas de la ville de Caen « criminel d’État, placardé pendant les guerres, surtout de l’année 1693 » ? Uniquement en 1693 et pour une dizaine d’affiches en tout. Et si c’est bien en tant que criminel d’État qu’il a été arrêté puisqu’il appelait à la sédition, si le registre d’écrou semble indiquer qu’il est incarcéré à cause de son libelle, pour MM. de la Reynie et de Pontchartrain ainsi que pour le roi, dès le 29 novembre 1693, avant même son arrivée à la Bastille, il fallait le placer sous les verrous seulement parce qu’il est fou, pas à proprement parler comme criminel. La décision est déjà prise, quand bien même l’intendant Foucault croira ultérieurement devoir donner son avis et conforter la décision de ses supérieurs. Pas besoin de faire de procès au prisonnier et, partant, s’il continue à être surveillé, c’est uniquement pour voir s’il n’y a pas une autre infraction plus grave, une sédition d’ampleur préparée par tel ou tel gentilhomme huguenot.

Avouons que le régime de l’embastillement manquait de clarté et de contre-pouvoirs. On pourrait adresser exactement les mêmes reproches qu’au journal de Du Junca à la note de synthèse rédigée par le secrétariat de la Maison du Roi (l’administration commandée par M. de Pontchartrain) : « Arrêté affichant des placards diffamatoires tendant à soulever les peuples contre le roi et à faire perdre la couronne à Sa Majesté. Il disoit s’être chargé d’afficher trois de ces placards à Rouen et sept à Paris à la sollicitation d’un seigneur de Normandie prenant la qualité de prince et se disant riche à 500 millions. Affaire instruite par Nicolas de La Reynie. Convaincu de son crime le roi n’a pas voulu qu’on le fît mourir. Doit rester à la Bastille toute sa vie.»[25]

Mais elle non plus n’a pas valeur de pièce de procédure, elle n’a qu’une valeur officieuse.

Cette note nous rappelle incidemment qu’Esliard n’a jamais révélé le nom de son bienfaiteur. Pour cause, celui-ci n’a probablement jamais existé. Le prisonnier n’a donné qu’une vague description, une livrée rouge et or, un « prince riche à 500 millions ». Si ce sont bien les propos évoqués par le commissaire Delamarre dès le 29 novembre 1693, comme cela ne fait guère de doute, on comprend que les autorités ont voulu prendre un minimum de précautions, au cas où. On comprend aussi que, ajouté au ressentiment que l’on éprouvait déjà contre Montgommery, son ascendance et le parti protestant de manière générale, on espéra tirer profit de cette circonstance pour arrêter le gentilhomme huguenot, par ailleurs pas si gentil… Mais, objectivement, le « prince charmant » d’Esliard avait des relents de propos d’ivrogne, tant il était exagéré. Bien sûr, nos campagnes comptaient « quelques » bâtards essaimés à tout va par quelque grand seigneur de passage, mais on était aussi au temps de toute cette tradition orale qui a inspiré Charles Perrault. Psychologiquement, on est à mi-chemin entre « Un jour mon prince viendra » et « moi aussi j’ai besoin de reconnaissance » d’où passage à l’acte, éventuellement pénalement répréhensible, et en tout cas révélateur d’un trouble psychologique voire psychiatrique. Ça ne l’excuse pas, mais cela peut l’expliquer. En tout cas, cet Esliard était hors de contrôle.

Une question demeure : peut-on espérer trouver trace de cet incurable parpaillot dans les registres paroissiaux de Coutances ou, mieux encore, de Carantilly. C’est l’intendant Foucault et son subdélégué qui le disent de Carantilly et fournissent plusieurs détails personnels… sauf son prénom.

Aussi, en 1969, un article publié dans le bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français croit pouvoir dire : « Thomas Héliard, 60 ans, de Carantilly, abjure devant le curé de la paroisse (pour la 2e fois), puis, la même année écrit des placards contre le roi, est enchaîné à la Bastille, jusqu’à sa mort »[26].

Problème : l’auteur de cet article ne connaît pas la chronologie exacte des faits. Esliard est embastillé le 1er décembre 1693. L’intendant Foucault n’est saisi de la phase normande de l’enquête qu’en janvier 1694, et tous, de l’intendant au roi, s’accordent à dire qu’il faut maintenir le prisonnier enfermé et même enchaîné, qu’il ne faut surtout pas prendre le moindre risque avec lui, et cela jusqu’à la fin de ses jours. On le voit mal se rendre comme une fleur le mois suivant à Carantilly pour abjurer, alors que l’enquête bat son plein. Donc soit le prisonnier de la Bastille n’est pas Thomas Héliard, soit c’est quelqu’un d’autre qui a abjuré à sa place… Rappelons que l’intéressé disait lui-même se prénommer François et non Thomas.

- La double abjuration de Thomas Héliard

Plusieurs micro-toponymes (l’Hôtel Héliard sur la route de Marigny, le pré Héliard, sur celle de Cametours…) attestent d’une présence ancienne de cette famille à Carantilly, sans qu’il soit possible de savoir quand ces noms de hameau ou de parcelle ont été fixés.

En pratique, le premier document daté qui va formellement identifier des Héliard comme habitant Carantilly semble être la reddition des comptes du trésor de la paroisse pour 1530. Y est cité un don fait par Perrotte Jourdain la veuve de Robert Élyard[27].

Viennent ensuite Thomas et Robert Héliard (fils des précédents ?) cités à la toute fin de la reddition des comptes du trésor pour l’exercice 1533-1534[28]. Le même Robert Hélyard achète l’if et autres bois du cimetière en 1535[29], « marchande » le vin de Pâques en présence de Guillemin Héliard en 1538[30], puis, si c’est bien toujours le même, décède le 20 novembre 1546[31]

La Réforme n’a pas encore commencé son œuvre. Les Héliard sont encore catholiques, même s’ils apparaissent dans les comptes plus pour des tâches matérielles que pour des actes de dévotion.

En 1585, l’Édit de Nemours impose le culte catholique comme seul et unique religion du royaume : « Le Roy [Henri III, dernier des Valois] fait commandement à toute sorte de personne de quelque qualité qu’elle soit de faire profession de la foy catholique ou de fuir le Royaume ». Il s’ensuit une vague d’abjurations et de départs. Mais il reste des protestants dans le Royaume, ostensibles ou cachés, d’où le recensement, en 1588, des Protestants de la vicomté de Coutances.

Avec quatre-vingt-trois individus identifiés, sans parler des enfants en bas âge, Carantilly est une des principales paroisses concernées dans la région. Et parmi tous ces cas, deux ou trois portent le nom d’Héliard : Samson Héliart, réputés avoir pris les armes contre le Roy et ne pas s’être rendu puisqu’il n’a jamais envoyé l’attestation indiquant le lieu où il s’est retiré, et la veuve de Pierre Héliard qui n’a toujours pas abjuré et n’assiste pas à la messe[32].

C’est le début de la huitième Guerre de religion. La cavale de Samson Héliard ne durera pas éternellement. En 1595, Jean Gosset fils Jehan, trésorier de la paroisse, paiera céans 32 sols 6 deniers (14 lt 12 s 6 d) « pour la conduite et présentation de Sanson Héliard, prisonnier, et pour payer les sergents qui sont venus courir ladite paroisse pour le faict dudit prisonnier »[33].

Les Protestants de France devront encore attendre le 30 avril 1598 pour que l’un d’entre eux, le nouveau roi, le Bourbon Henri IV, promulgue son fameux Édit de Nantes. Pour le moins, ils récupèrent le libre exercice de leur culte là où existait déjà une de leurs églises avant l’Édit de Nemours.

Les protestants restent minoritaires dans le Cotentin. Mais, fort heureusement pour les fidèles carantillais, à quelques kilomètres de chez eux, Cerisy(-la-Salle) est justement le siège d’une de ces églises. Le seigneur local y a fondé son église, au sens ecclesia, assemblée, et non en tant que bâtiment (il n’y aura jamais de temple), vers 1558, au château. Il y a accueilli nombre de ses coreligionnaires pour en développer le commerce, dans tous les sens du terme, faisant de Cerisy un des principaux marchés de la contrée[34].

Trente ans plus tard, en 1588, le susdit état des protestants ne mentionnait pourtant plus sur la paroisse que Guillaume Richier, seigneur de Cerisy, fils du précédent, ayant déjà abjuré, son épouse, qui refuse toujours de se rendre à la messe, Jacques Richier, pasteur qui a quitté son manoir de la Hutière pour trouver refuge dans les Anglo-Normandes et une roturière… Françoise Héliard[35].

Mais l’église protestante de Cerisy n’est pas morte et l’état de 1588 a visiblement sous-estimé les effectifs. En pratique, elle recrute ses membres bien au-delà des limites de la paroisse catholique de Cerisy, dans un triangle Coutances-Marigny-Hambye (correspondant à peu près au doyenné de Cenilly pour les catholiques, dont fait partie Carantilly), d’où, d’ailleurs, conflit avec l’église protestante de Gavray en 1675 à propos de cette répartition des fidèles et de leurs deniers.

Point qui touche tout particulièrement les habitants de Carantilly, dès la fin du XVIe s., le culte a quitté le château de Cerisy pour rejoindre la Roulandière, aux confins des deux paroisses, près des sources de la Terrette. Une chaire en maçonnerie y a été construite en plein champ[36]. Les catholiques lui ont donné le surnom de Chaire-au-diable, ce qui peut laisser supposer que les fidèles protestants s’y rendaient nuitamment, d’où leur propre surnom de parpaillots, les papillons de nuit. Sans doute, une donation avait été formalisée au profit de l’église protestante de Cerisy comme pour le Champ-au-prêche, à Grouchy[37] ; mais la minute notariale aura disparu en 1944 si elle avait survécu jusque là…

Ceci dit, même si leur culte est à nouveau toléré, les mesures de rétorsion contre les protestants n’ont pas tardé[38].

Les clauses militaires de l’édit sont révoquées dès 1629, à l’issue du siège d’Alès (et de plusieurs autres places de sûreté laissées aux protestants au sud de la Loire : Agen, Montauban, La Rochelle etc.). Mais, pour le reste, la Paix ou Grâce d’Alès confirme encore les libertés de conscience et de culte accordées par l’édit de Nantes en 1598. Nous n’en sommes pas encore aux mesures dénoncées par Héliard.

Celles-ci viendront avec le règne personnel de Louis XIV, autrement dit une fois passée la Régence. Dans un premier temps, il ne s’agit que d’une phase de « modération vigilante » (1661-1679). Le pouvoir royal applique l’édit de tolérance dans son sens le plus strict ; tout ce qui n’est pas expressément autorisé par l’édit est interdit. Ainsi, les lieux de culte construits hors des places prévues par l’édit sont détruits. Ces interdictions sont traduites dans toute une masse de décrets qui expliquent ce qu’il n’est plus possible de faire pour les protestants. Par exemple, leurs maîtres d’école peuvent enseigner l’écriture, la lecture et l’arithmétique mais pas la Bible. Ceci dit, à Carantilly, il ne devait pas y avoir de maître d’école protestant puisque tous les convertis que nous allons citer seront bien incapables de signer leur acte d’abjuration, François Héliard ayant lui-même dû demander à deux gamins de rédiger ses placards.

Cette phase « modérée » ayant échoué, n’obtenant pas le nombre de conversions souhaité, la politique royale ne cesse de se durcir. Les textes légaux pleuvent. Les protestants sont désormais exclus des offices et des professions libérales ; les mariages mixtes sont interdits ; les enfants protestants sont convertis d’autorité, dès l’âge de sept ans, contre le gré même des parents… À la violence légale s’ajoute la violence physique, avec les trop fameuses dragonnades.

Localement, un arrêt du Conseil d’état de 1684 supprime l’église de Cerisy (et celle de Glatigny). Ses biens sont remis à l’hôtel-dieu de Coutances. M. de Cerisy est emprisonné à Saint-Lô. Ses biens meubles sont saisis et vendus. Son château est occupé par 80 dragons dont certains auraient violenté sa mère… En 1687, Marie Le Canu, de Cerisy, capturée alors qu’elle s’était embarquée pour l’Angleterre, est condamnée à être tondue et enfermée à l’hôpital de Coutances etc.

Finalement, le 18 octobre 1685, l’édit de Fontainebleau révoque celui de Nantes. Le protestantisme est à nouveau hors-la-loi en France. Il faudra attendre 1787 (et non la Révolution de 1789) pour qu’un nouvel édit de tolérance soit promulgué.

Au quotidien, la principale pierre d’achoppement entre catholiques et protestants était la pratique funéraire. Les protestants enterraient leurs morts sans cérémonie, sans même la présence d’un pasteur. Les catholiques leurs fermèrent les portes de leurs cimetières. Selon la tradition, les Huguenots de Cerisy ouvrirent alors leur propre cimetière, le cimetière-ès-Huguenots, non loin de la Chaire-au-diable, à la Croix-Pagnon (auj. Hôtel Besnard), sur la route de Cametours[39]. Des registres d’état-civil protestant auraient même été tenus de 1673 à 1679, déposés au greffe du tribunal de Coutances.

Quant au cimetière de Carantilly, il était littéralement interdit aux protestants de leur vivant. Une sentence rendue le 8 février 1664 par le lieutenant-général de Cotentin (Gilles Guérin d’Agon), et publiée à Carantilly le dimanche 17 du même mois, avait ordonné « à ceux de la religion prétendue réformée de ne commettre de fait ni parolle aucune injure ou violence aux prêtres de Carantilly, soit en lieu sainct ou ailleurs à peine de la vie, ni de passer ou de repasser dans le cimetière sous peine de punition exemplaire, de porter honneur et respect au St Sacrement, de se mettre à genoux et le chapeau hors la teste lorsqu’ils passeront devant les prêtres qui le porteront, ou devant église où il sera élevé. »

Il faut dire que le dimanche précédent, 3 février 1664, des heurts sérieux avaient été à déplorer. Alors qu’ils se rendaient au prêche de Gruchy et qu’ils auraient pu tranquillement suivre le chemin qui jouxte le cimetière de Carantilly, les huguenots du prêche de Cerisy décidèrent de traverser le cimetière. Le vicaire les somma de ne point passer par là, ou du moins d’ôter leurs chapeaux et de se mettre à genoux vis-à-vis du portail. Pour toute réaction, sept ou huit d’entre eux le molestèrent[40].

Oui mais, du coup, où les protestants de Carantilly se faisaient-ils enterrer ? au cimetière protestant de Cerisy, à celui de Groucy ou chez eux ? Les curés de Carantilly se montrent inflexibles : s’ils veulent se faire enterrer dans le cimetière, ces hérétiques n’ont qu’à abjurer, quand bien même ce serait sur leur lit de mort. C’est ainsi que Hélie Le Canu, qui n’avait pas voulu abjurer en 1685-1686, rejoint le giron de l’église catholique le 4 mai 1688, in extremis puisqu’il est enterré le 8[41]. À défaut d’abjuration, pas de sépulture en terre consacrée, donc pas d’acte d’inhumation. Et si vous êtes mort dans la foi protestante, il semble que les prêtres de Carantilly ne porteront même pas vos nom et prénoms sur les actes de mariage de vos enfants ou de remariage de votre veuf, même si ceux-ci sont dûment convertis. C’est ainsi qu’on efface la mémoire à plus long terme…

Or, un bon nombre des Héliard présents à Carantilly à la fin du XVIIe siècle, y compris le prisonniers de la Bastille, sont nés protestants et leurs ancêtres sont morts protestants. Ces nouveaux catholiques n’apparaissent donc dans le registre paroissial qu’à compter de leur conversion. Celles-ci vont se succéder dans les semaines qui suivent la révocation de l’édit de Nantes.

« Le dix huictiesme de novembre [1685] se sont présentés Jean et Thomas Héliard de nostre paroisse lesquels ont abjuré la religion prétendue réformée entre nos mains vicaire soussigné dudit lieu en présence de Mrs Julien Chardin pbre de Messire François Herman de Pierre Germain et de Michel Dartenay »[42]

La semaine suivante, le 24 novembre, c’est au tour de Judith Rihouey et de sa fille Élisabeth Héliard d’abjurer. Le 2 décembre de cette même année 1685, ce seront Suzanne Le Canu et sa fille Marie Héliard. Catherine Le Canu et sa fille Suzanne Héliard attendront l’année suivante, le 28 mars. La formule est toujours aussi liminaire[43].

Neuf ans plus tard, la formule est plus solennelle pour ce qui semble bien être la seconde abjuration de Thomas Héliard :

« Le lundy dix huictiesme jour de febvrier mil six centz quatre vingt quatorze avant midy devant nous Jacques Le Rosier prêtre curé de Carantilly s’est présenté Thomas Héliard dudict Carantilly aiant professé cy devant la religion prétendue réformée, lequel m’a déclaré que son intention est de professer à vivre le reste de ses jours dans la religion catholique apostolique romaine et d’y faire annuellement son devoir de chrétien suivant ses commandements comme il a déjà commencé, et pour marque que ce n’est pas feinte, il se soubmet et oblige d’assister tous les dimanches et jours de fêtes non seulement au service divin ; mais aussy aux catéchismes qui se font par ledict sieur curé et son vicaire, aux jours par eux marquez, et d’y mener ou envoier ses enfants au moins qu’ils n’en soient empeschés par maladie ou par autres causes légitimes qui seront attestée par gens dignes de foy, et manquant à ce que dessus, il se submet et oblige paier cinq sols toutes les semaines pour la nourriture des pauvres de ladicte parroisse suivant et conformément à la volonté du Roy notre sire,, et au mandement de monseigneur l’évesque dont lecture luy a esté faicte, après quoyil a signé en la présence de maistre Julien Chardin, Jacques Herman, François Blanchard tous prêtres de ladicte parroisse, la marque dudict Héliard, signez Blanchard, Herman et Chardin, lesquels ont signé avec nous après sommation verbale à eux faicte »[44].

N’en déplaise à l’auteur de 1969, ces actes d’abjuration ne portent aucune indication d’âge. Plutôt que de transcrire exactement l’acte de 1694, cet auteur s’est livré à une synthèse hasardeuse en supposant que ce Thomas Héliard qui abjure à Carantilly est le Héliard (sans prénom indiqué) reconnu par l’intendant Foucault (celui qui a soixante ans) et qui disait lui-même se prénommer François.

Il aurait dû pousser la curiosité jusqu’à l’acte de mariage qui suit immédiatement cette seconde abjuration, cinq jours plus tard. Qui est le marié ? Thomas Héliard, quarante-six ans ou environ, frère de Jean Héliard. Contrairement aux parents de la mariée (Françoise Gosset), ceux des frères Héliard ne sont pas indiqués, ce qui tendrait à démontrer que ceux-ci sont morts dans la foi protestante, et donc volontairement ignorés du curé, alors que la nouvelle épouse de Thomas Héliard est catholique de toujours ou au moins de longue date[45]. Vu l’âge du marié, on peut aussi supposer que ce n’est qu’une seconde union le concernant… Une première fille naîtra de cette union en janvier 1695, une autre l’année suivante.

Thomas Héliard est donc indubitablement toujours présent à Carantilly en 1694-1996. Il ne peut pas être aux fers, à la Bastille, au même moment.

On pardonnera en revanche à l’auteur de 1969 de ne pas avoir vu le mariage de Jacques Héliard, le fils de « deffunct » Thomas et de Catherine Lecanu, le 29 avril 1706 à La Chapelle-Enjuger (avec Élisabeth Belhaire)[46]. Parmi les témoins, on note la présence du cousin du marié, Louis Héliard, fils de Jean et de Suzanne Lecanu, clairement identifiable grâce à sa signature.

Le mariage de sa sœur germaine, Suzanne Héliard, le 16 septembre 1704, à Carantilly, avec Michel Le Quertier, n’apporte pas grand chose si ce n’est qu’il n’indique pas Thomas Héliard comme « deffunct » mais son épouse Catherine Lecanu[47]. Mais on portera les réserves d’usage concernant ce genre de mention…

De tout ce qui précède, il résulte que Thomas Héliard est né vers 1648. Il a au moins pour frères Jean, qui abjure en même temps que lui, le 18 novembre 1685 et Paul, probablement déjà décédé quand sa veuve, Judith Rihouey, abjure en compagnie de leur fille Élisabeth, le 24 novembre 1685. Paul avait également un fils, Pierre, qui se mariera en 1693, Jean Héliard étant présent en tant qu’oncle.

Thomas et Jean Héliard ont probablement épousé deux sœurs ou deux cousines Le Canu, respectivement Catherine et Suzanne. Mais Catherine Le Canu décède. Les Le Canu sont une des familles carantillaises qui résistent le plus au catholicisme. Nous avons déjà vu que Hélie Le Canu n’a accepté de se convertir qu’à l’article de la mort. Catherine Le Canu serait-elle retombée dans l’hérésie protestante ? En 1686, il ne reste plus, officiellement, que 206 familles protestantes dans le doyenné de Cenilly. Mais, l’année suivante, l’archidiacre en visite à Cerisy note que « les nouveaux convertis font très mal leur devoir et quoiqu’au nombre de 80 environ, il n’y en a que 7 ou 8 qui font leurs Pâques. » Et, de fait, l’acte de sépulture de Catherine Le Canu ne semble pas apparaître dans le registre. Ceci expliquerait pourquoi son veuf, Thomas Héliard, voulant se remarier, avec Françoise Gosset, catholique, le curé lui aura imposé une seconde abjuration, bien plus contraignante que la première. Cela expliquerait aussi pourquoi il ne fait pas apparaître le veuvage de Thomas sur l’acte de ce second mariage et pourquoi son frère Jean n’a pas lui-même dû se soumettre à une telle seconde abjuration.

Même s’il remplissait plusieurs critères du portrait du prisonnier de la Bastille délivré par l’intendant Foucault, Thomas Héliard n’en avait ni l’âge ni le prénom et surtout il ne pouvait pas se trouver à deux endroits éloignés de plusieurs centaines de kilomètres au même moment.

Mieux encore ! Thomas Héliard est toujours bien vivant, à Carantilly, après la mort du prisonnier de la Bastille. Le 8 juillet 1703, son frère Jean et lui charrient du bois avec une voiture attelée. Pas de quoi se retourner le sang, me direz-vous… Sauf que c’était un dimanche ! Ire de Messire Lerosier, le curé de Carantilly qui a reçu sa seconde abjuration et pour qui ces deux relaps ont agi « au préjudice et par dérision de la religion et au scandale des fidèles ». Il les poursuit devant le lieutenant du bailliage. Ils comparaissent le 20 juillet 1703 mais l’affaire est mise en délibéré à huitaine. Le plaignant ayant oublié de noter la sentence dans ses archives[48], on peut supposer qu’il n’a pas eu gain de cause, au moins en ce qui concerne Jean, dont on retrouvera l’inhumation, selon le rite catholique, en 1712. En revanche, l’acte de sépulture de Thomas Héliard semble faire défaut…

À vouloir trop bien faire, l’auteur de 1969 s’est trompé. Mais si la généalogie permet d’écarter cette fausse piste, elle ne permet pas pour autant d’en savoir plus sur le « vrai » prisonnier de la Bastille. S’il a deux enfants, comme indiqué par l’intendant Foucault, où vivent-ils ? Toujours à Carantilly ou plus près de Coutances ?

De manière générale, on notera que, hormis les cas déjà cités, les Héliard interviennent peu dans les actes des uns des autres, comme parrain ou marraine, ou comme témoins de mariage, ce qui n’aide pas à reconstituer leur généalogie. On notera aussi que certains Héliard semblent être restés catholiques, à l’instar de Michel Héliard, dit Pistolet, décédé en 1662. D’où lui vient ce surnom qui sera transmis à son fils, si on en croit les comptes de fabrique de 1817 ? C’est encore une information tombée de mon arbre qui me laissera sur ma faim car elle restera probablement à tout jamais sans réponse…

Généalogie des Héliard de Carantilly nés avant 1700

HÉLIARD

X

→ HÉLIARD Paul † <1691 et probablement < 1685

X RIHOUEY Judith (° ~ 1630 † 22/02/1705 Carantilly) abj. 24/11/1685

→ HÉLIARD Élisabeth ° ~ 1662-1665 † 09/05/1737 Carantilly abj. 24/11/1685

X HELAINE François 09/09/1691 Carantilly

→ HÉLIARD Pierre ° ~ 1670 † 16/06/1706 Carantilly

X LECLUZE Marie 24/01/1693 Carantilly

tem X : Jean HELIARD (oncle) & François HELEINE (beau-frère)

→ HÉLIARD Françoise ° 10/10/1694 Carantilly † 02/01/1768 Carantilly

X Joseph BAZIRE 24/02/1721 Carantilly

X Thomas LAHAYE 07/10/1745 Carantilly

→ HÉLIARD Jean ° 27/11/1698 Carantilly † 13/05/1767 Carantilly

X BLANCHET 22/04/1722 Carantilly

marraine : HÉLIARD Élisabeth

→ HÉLIARD Marie ° 08/04/1703 Carantilly † 13/08/1735 Carantilly

X Antoine LECLERC 13/02/1734 Carantilly

tem X : HÉLIARD Jean (frère) & HÉLIARD Louis

→ HÉLIARD Jean ° ~ 1642 † 19/04/1712 Carantilly abj. 16/11/1685

tem † : Louis HÉLIARD & Jacques HÉLIARD & Pierre RIHOUEY

d’après les signatures, les deux premiers sont son fils et son neveu

X LE CANU Suzanne abj. 02/12/1685

→ HÉLIARD Marie ° ~ 1670-1680 † 03/09/1748 Carantilly abj. 02/12/1685

tem † : Jacques HULMER (custos, son fils) & Louis HELIARD

X HULMER Jacques 03/02/1704 Carantilly

tem X : HÉLIARD Jean (père) & HÉLIARD Louis (frère)

→ HÉLIARD Louis ° ~ 1677 † 05/03/1714 Carantilly

témoin de mariage de son cousin Jacques, au mariage de sa sœur Marie, au décès de son père

X LAHAYE Marie 26/01/1706 Carantilly

→ HÉLIARD Pierre ° 12/10/1687 Carantilly

→ HÉLIARD Catherine ° 31/03/1691 Carantilly † 10/07/1762 Carantilly

X HUAULT Michel 06/06/1713 Carantilly

→ HÉLIARD Thomas ° ~ 1648 abj. 16/11/1685 & abj. 18/02/1694

X1 LE CANU Catherine abj. 28/03/1686 († 1686><1694)

→ HÉLIARD Jean ° ~ 1673 † 18/12/1689 Carantilly

→ HÉLIARD Suzanne abj. 28/03/1686

X LEQUERTIER Michel 16/09/1704 Carantilly

→ HÉLIARD Jacques ° ~ 1680 † 22/12/1761 Carantilly

X BELHAIRE Élisabeth 29/04/1706 La Chapelle-Enjuger

tem X : HÉLIARD Louis (cousin)

on reconnaît sa signature sur l’acte de décès de son oncle Jean

X2 GOSSET Françoise 23/02/1694 Carantilly († 1732 >?)

→ HÉLIARD Marie ° 19/01/1695 Carantilly

marraine : Guillemette GOSSET

parrain : Olivier GOSSET (oncle)

→ HÉLIARD Jeanne ° 18/07/1696 Carantilly † 26/01/1778 Marigny

marraine : Raoulette GOSSET (tante)

parrain : Pierre HÉLIARD

X COSTENTIN (dit GRATO en 1778) Jean 27/11/1732 Carantilly (° Marigny)

tem X : HÉLIARD Jacques & GUERIN Pierre & COMPERE Thomas & HÉLIARD Jean & HÉLIARD Pierre

HÉLIARD Jacques

X BUSNEL Hélène (acte détruit s’il se trouvait sur Cerisy-la-Salle)

→ HÉLIARD Françoise ° 20/03/1685 Carantilly

→ HÉLIARD Françoise ° 22/10/1688 Carantilly

marr. : Gillette MENANT X François HUAULT

→ HÉLIARD Michel ° 19/08/1690 Carantilly

→ HÉLIARD Pierre ° 26/11/1692 Carantilly

→ HÉLIARD Anne ° 26/10/1695 Carantilly

→ HÉLIARD Catherine ° 03/10/1701 Carantilly † 11/06/1747 Carantilly 3

X PELERIN Jean 06/11/1728 Carantilly 131

HÉLIARD Jeanne ° ~ 1667

X JEANNE Pierre (° ~ 1652) 30/07/1697 Carantilly

tem X : HÉLIARD Jacques & BESSIN Thomas

HÉLIARD Robert

X HERMAN Anne (1602-1677) 24/05/1626 Carantilly

→ HÉLIARD Jeanne

X DROULIN Jean 01/02/1663 Carantilly vue 71

HÉLIARD Jacqueline † 20/05/1665 Carantilly vue 68

X LE DENTU Jean

→ LE DENTU Jacques † 1660 vue 62

HÉLIARD Guillemette † 28/10/1661 Carantilly

X BLANCHET Gilles

HÉLIARD Michel (dit Pistolet) † 19/08/1662 Carantilly

→ HÉLIARD Jeanne ° ~ 1647 † 11/02/1662 Carantilly

En résumé, le 27 novembre 1693, un homme est interpellé alors qu’il est en train de placarder des affiches manuscrites sur les portes de Notre-Dame à Paris. Il dit s’appeler François Esliard, Éliard ou Héliard et viendrait de Coutances. Le 1er décembre, il est amené à la Bastille, où il finira ses jours, enterré sous une fausse identité, en tant que criminel d’État.

Le texte exact de ses affiches n’a pas été reproduit. De manière générale, nous ne disposons que de pièces de procédure non contradictoires, émanant des seuls pouvoirs publics et n’exposant pas la version personnelle de l’intéressé. Des commentaires n’apparaissent sur cette affaire qu’à compter de la chute de la Bastille, en 1789, au vu des dites pièces de procédure, certaines ayant pu être perdues lors de la mise à sac de la forteresse. Les témoignages personnels de certains des enquêteurs seront seront publiés encore plus tard.

Esliard aurait vertement critiqué les persécutions menées par Louis XIV contre les protestants, ses coreligionnaires, et aurait appelé à renverser le régime, assurant à plusieurs reprises qu’il s’en prendrait lui-même à la personne du roi s’il en avait l’occasion. Ces affiches et la diatribe qui les accompagne sont donc susceptibles de constituer plusieurs infractions. Jugé, l’individu serait passible de la peine de mort, éventuellement par écartèlement.

Mais, dès les premières heures d’interrogatoire – le suspect est probablement soumis à la question – , les enquêteurs sont convaincus qu’Esliard est totalement fou. D’où son internement à la Bastille, étant rappelé que celle-ci a une nature duale. Elle n’est pas seulement une prison pour criminels d’État, c’est aussi un lieu d’internement pour un certain nombre d’aliénés.

C’est à la fois un élément caractéristique de son trouble mental mais aussi une cause d’inquiétude au cas où il y aurait un fond de vérité, le patient affirme qu’il est sous la protection d’un grand seigneur, riche à millions (à 500 millions !). Les autorités craignent ou font semblant de croire que la dizaine d’affiches d’Esliard ne seraient que la face émergée d’une sédition d’ampleur. C’est au moins le prétexte pour aller titiller voire arrêter le principal gentilhomme huguenot du Coutançais, Louis de Montgommery, arrière-petit-fils de celui qui avait mené le parti protestant dans le Cotentin durant les guerres de religion, au siècle précédent.

L’enquête réalisée sur place met fin à cette hypothèse. Héliard serait un simple chasseur de taupes originaire de Carantilly. Protestant il est vrai, mais surtout vieil ivrogne habitué aux esclandres. L’intendant Foucault fournit plusieurs détails sur sa personne (notamment qu’il aurait environ soixante ans, deux enfants etc.) mais pas son prénom.

En 1969, un auteur de la Société de l’histoire du protestantisme français croit donc l’identifier comme étant Thomas Héliard, individu qui a la particularité d’avoir abjuré par deux fois, en 1685 et en 1694, oubliant au passage que le prisonnier de la Bastille dit se prénommer François.

La confusion est d’autant moins possible que Thomas Héliard a quatorze ans de moins que lui et surtout qu’il est présent à Carantilly postérieurement à l’arrestation de son homonyme, alors que celui-ci est retenu et enchaîné à la Bastille, et même après qu’il soit mort et enterré à Saint-Paul.

Il ne peut pas non plus s’agir de son frère Jean, qui donne lui aussi plusieurs signes de vie à Carantilly après l’arrestation du prisonnier de la Bastille, ni de son autre frère, Paul, qui ne figure pas parmi les abjurations de 1685-1686, mais qui, à l’inverse, est en principe déjà décédé quand sa fille se marie en 1691.

Il est toutefois possible que François Héliard appartienne lui aussi à cette fratrie ou qu’il soit leur cousin. Mais n’étant pas l’ami de M. le curé, il n’apparaissait pas dans le registre paroissial. Étant sans le sou, il ne devait pas non plus fréquenter les tabellions et autres notaires. Et l’intendant Foucault a oublié de préciser s’il était seulement natif de Carantilly ou s’il y avait encore son domicile en 1693, ce qui semble quand même bien difficile s’il chassait les taupes à Coutances.

Le codétenu du Masque de fer n’a pas encore révélé tous ses mystères…

[1]On parle souvent d’inceste concernant le comte de Solages et sa sœur. Mais le seul fait avéré, faute de jugement, c’est qu’il a enlevé sa sœur, avec le consentement de cette dernière, pour la faire échapper à son mari, contre la volonté de leur père. Une qualification de rapt pour viol ou toute autre accusation à caractère sexuel n’aurait probablement pas tenu devant un tribunal ou du moins aurait nécessité un étalage de débats sordides sur la place publique. Aussi le père et le mari avaient obtenu des lettres de cachet contre le frère et la sœur. Or, rappelons qu’on parle en l’espèce de membres de la haute noblesse (Wikipedia – affaire de Solages).

[2]Abrégé des mémoires, ou Journal du marquis de Dangeau, extrait du manuscrit original, contenant beaucoup de particularités et d’anecdotes sur Louis XIV, sa cour, etc – Vol. 1 (1817) p. 431

C’est la crise pour tout le monde. Pour le 25 du même mois, il note : « Hier au soir il y eut appartement ; on a retranché, depuis le retour du Roi de Fontainebleau, le chocolat et les liqueurs que l’on donnait au public dans les appartements, ce qui ne laissait pas d’être une très grande dépense. ».

[3]Dans la suite de cette étude, sauf précision contraire, les citations directes des pièces parisiennes de la procédure sont issues du chapitre consacré au dénommé Esliard dans Archives de la Bastille: 1693-1702 / Louis Jean Félix Ravaisson-Mollien (1866) pp. 11-16.

Après un voyage à Rome en 1664, Nicolas de la Mare ou Delamarre (1639-1723) s’installa à Paris, où il acheta une charge de procureur, puis en 1673, de commissaire au Châtelet. On lui doit notamment, seul ou en collaboration, les quatre volumes du Traité de la police.

[4]Grand almanach universel et perpétuel, prophéties. années bonnes et mauvaises (1521-2024), jours heureux et infortunés, inondations, orages, tempêtes, paix, guerre, etc. Extrait d’un ancien manuscrit / Charles Bougouin – Bulletin de la Société Archéologique de Nantes et du Département de la Loire-Inférieure – vol. 8 (1868) p. 150

[5]Cet intitulé est reproduit dans La Bastille dévoilée, ou, Recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire – vol I (1789) p. 51, tel quel, sans le moindre commentaire. Le registre et son mode de remplissage sont décrits quelques pages pls tôt, en pages 43 et 44.

La Bastille dévoilée ne porte pas le nom de son auteur, mais celui-ci est très probablement Louis-Pierre Manuel (1751-1793). Il est publié juste après la chute de la Bastille ; c’est une histoire de semaines puisque l’auteur indique que les documents seront exposées jusqu’à la fin du mois d’août au lycée. Cette phrase extraite de l’avertissement de l’ouvrage suffit à en expliquer la philosophie : « Pendant qu’on démolit l’affreux palais de la vengeance, nous frappons, de notre côté et à notre manière, une des plus monstrueuses têtes de l’hydre du despotisme. Publier ses mystères, c’est le combattre assez pour accroître, s’il est possible, l’horreur qu’il inspire aujourd’hui : c’est dans cette vue que nous nous empressons de dévoiler à l’Europe entière les crimes secrets de cette foule de tyrans passagers que l’on nommait ministres ». La valeur probante de cet ouvrage ne semble toutefois souffrir d’aucune contestation dès lors qu’on se contente de la pure transcription des pièces assurément conquises lors de la prise de la Bastille, ce qui est le cas pour ce premier volume. D’autres documents, plus douteux, ont pu apparaître ultérieurement. De nombreuses pièces ayant été emportées de ci, de là lors de la mise à sac des lieux, rien ne peut garantir que ne se soit pas glissé quelque faux parmi celles qui ont ensuite été rapportées au comité d’étude…

[6]Comme un problème d’identification va se poser, nous garderons ici à chaque fois la graphie proposée par la source. Ce sera un moyen simple de distinguer l’individu assurément retenu à Paris, c’est en principe le nom qu’il a lui-même donné (Esliard) de l’identité qu’on croira pouvoir lui attribuer suite à l’enquête sur le terrain (Héliard), la forme Éliard n’apparaissant en l’espèce que dans les commentaires postérieurs à la chute de la Bastille, un siècle plus tard.

[7]Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille / Jean Louis Carra (1789) p. 284

Carra sera lui aussi sera député de la Convention, lui aussi sera Girondin, et lui aussi sera guillotiné sous la Terreur. Son discours préliminaire est dans le même ton que celui de son prédécesseur mais il verse encore plus dans l’empathie : « Que ceux qui liront ces Mémoires, s’identifient un moment avec les infortunés dont la situation douloureuse passera en revue sous leurs yeux, qu’ils se mettent à leur place, dans le même cachot, sur le même grabat, environnés du même silence, de la même obscurité, de la même terreur… (…) Que d’infortunés ces murs ont vu gémir dans leur sein ! ». Il ne s’agit plus d’une transcription littérale du registre d’écrou mais de la relation de faits plus ou moins interprétés, pour servir la cause. Toute la difficulté est donc de savoir si c’est plus ou si c’est moins, afin de retirer de ce « témoignage » sa part purement objective.

[8]Ses derniers articles sont adoptés le 26 août 1789, peu ou prou au moment où l’ouvrage paraît.

[9]Achille III de Harlay (1639-1712), conseiller (de 1657 à 1667), procureur-général (de 1667 à 1689), puis premier-président du Parlement de Paris (de 1689 à 1707), succédant à son père et à son grand-oncle.

[10]Si les sources que nous reprenons appellent Louis Phélypeaux (1643-1727) M. de Pontchartrain, il n’est encore au moment des faits que M. de Maurepas. L’intéressé est devenu marquis de Phélypeaux en 1667, comte de Maurepas en 1687 et ne deviendra comte de Pontchartrain que lorsqu’il quittera le secrétariat d’État en 1699 pour devenir chancelier, garde des sceaux. Les sources qui l’appellent M. de Pontchartrain ont donc en fait été rédigées après 1699, même si elles relatent des faits de 1693. Par convention, nous continuerons de l’appeler M. de Pontchartrain, mais les archivistes ont pu classer quelques pièces sous le nom de Maurepas.

[11]François de Monlezun, marquis de Besmaux (1615-1697), gouverneur de la Bastille de 1658 à sa mort.

[12]La Bastille dévoilée, ou, Recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire – vol I (1789) p. 51