Par Christophe CANIVET

- TESSON, l’homme et l’artiste… vers la postérité

Il y a les peintres qui ornent les musées et ceux qui meublent nos intérieurs, passés de générations en générations, obscurs artistes oubliés des anthologies, mais qui éclairent pourtant nos souvenirs personnels. Le Cherbourgeois Émile TESSON est un de ceux-là. On ne saurait mieux le résumer que cet article paru au soir de sa vie, dans la presse locale[1] :

ÉMILE TESSON

Par ses travaux, il est connu de tout cherbourgeois, ce peintre obscur, mais artiste dans toute l’acception du mot, qui, en d’innombrables parcelles sème son talent à travers les profanes. Depuis un demi-siècle qu’il s’adonne à la peinture, ses œuvres ne se comptent plus ; mais ce qui le popularise surtout, ce sont ses petites peintures sur planchettes qui, pour être si minuscules n’en sont pas moins pour la plupart de petits chefs-d’œuvres.

En effet, qui, à Cherbourg, ne possède au moins une planchette, sinon même une toile de Tesson ; l’une offre aux regards une marine avec des pêcheurs, pêcheuses ; une autre c’est une tempête avec navires désemparés ; plus loin, c’est la mer avec calme complet sur laquelle se dessinent les reflets de tous les objets placés sur ses bords, personnages, bateaux, rochers. Et des paysages verdoyants, les uns avec des animaux dans les champs ou à l’abreuvoir ; les autres avec des laboureurs ou des pâtres gardant leurs troupeaux. Puis des paysages avec ciels orageux, d’autres avec de la neige, voire même des marines avec effets de neige. D’autres représentent des vues connues ou des natures mortes.

Qui pourrait dire que de la moindre toile ou de la plus petite planchette de cet artiste il ne ressort pas, dans l’ensemble de la composition des sujets et de l’harmonie des couleurs un talent indéniable.

Digne émule de son ami Millet, il ne connaît pas la fortune, mais son mérite n’en est que plus grand ; ses petits travaux le font à grand peine vivre ; il est modeste et toujours content, car il peut au moins se livrer de toute son âme à son penchant naturel, à son art favori. Oui, ses œuvres sont légion et qu’importe l’homme si son idée est bonne et le travail exact. On peut dire indiscutablement que le goût de la peinture est inné chez lui ; toute sa vie fut une étude de cet art et son pouvoir de bien faire est remarquable ; on reconnaît qu’il est un réel artiste.

Émile Désiré est né le 11 février 1843 à Cherbourg[2], dans un milieu d’hommes de l’art, mais artisans plus qu’artistes. Son père, Pierre Joseph TESSON, est menuisier-ébéniste[3]. Veuf en premières noces de Marie Caroline MABIRE (1800-1834), il a épousé Anne Julie Caroline LEBOULANGER, la mère d’Émile, le 13 août 1840, à Cherbourg[4]. Porté sur les fonts baptismaux le jour même de sa naissance, l’enfant a pour marraine sa demi-sœur (consanguine) Zélie Louise TESSON [5] et pour parrain Émile Pierre BONAMY[6].

Selon mention en marge de son acte de naissance, Émile TESSON s’est marié avec Joséphine Eugénie LUCAS [7], le 1er juin 1909, à Cherbourg. Selon ses bans, l’artiste-peintre habite alors au 50, rue Tour-Carrée[8], adresse que l’on retrouve effectivement dans un entretien qu’il accorda quelques semaines plus tard[9], ce qui permet d’écarter tout risque d’homonymie.

Émile TESSON est décédé le 20 février 1911 à Cherbourg à l’âge de 68 ans, l’acte indiquant lui aussi que le défunt était artiste-peintre[10].

De très nombreuses ventes attestent encore de nos jours de sa productivité[11]. Attention ! Ces liens renvoient tous à une vente ; mais, tous ces sites ne fournissent pas forcément une image de l’œuvre (sans parler des clichés volontairement ou non ratés), ou peuvent la soumettre à abonnement, sachant aussi que certains liens peuvent aussi ne plus fonctionner depuis que cette liste a été commencée :

- Musée de Bar-le-Duc (don Louis VILLEROY-CABARROU 22/12/1893)

- Marine (mer, homme, pêche, pipe), huile sur panneau, 13,3 x 23,7 cm

- Marine (pêcheuse de crevettes), huile sur panneau, 13,2 x 24,6 cm

- Wikicommons

- Clair de lune au dessus d’une chapelle et d’un plan d’eau avec des bateaux

- Vente 2007

- Départ des pêcheurs, soleil levant

- Gazette Drouot du ???

- Nature morte, huile sur toile 47 x 64 cm

- Femme rapportant du bois, huile sur panneau 31 x 19 cm

- Paysage lacustre, huile sur panneau 30 x 19 cm

- Vente du 24/06/2012

- Poules près de la ferme

- Vente du 22/05/2012

- Embarcations devant le Mont-Saint-Michel Huile sur panneau signée en bas à droite 10,5 x 17,5 cm

- Vente du 10/05/2015

- Le port de Cherbourg – Huile sur panneau signée en bas à droite 10,5 x 17,5 cm

- Vente du 29/11/2015

- Femme rapportant du bois, huile sur panneau 31 x 19 cm

- Vente du 08/07/2018

- L’orage sur la mer, Huile sur toile, 48 x 60 cm

- Vente du 17/09/2018

- Le port de Cherbourg – Huile sur toile signée en bas à droite 40 x 61,5 cm

- Vente du 05/06/2019

- Marine

- Vente du 19/09/2019

- Voilier sous le vent. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 5 x 16 cm

- Bateau échoué. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 5 x 16 cm

- Voiliers. Huile sur panneau. Signé en bas à droite 11 x.5 cm 66

- Vue de port. Huile sur panneau Signé en bas à droite 14.5 x 24 cm

- Paysannes dans la clairière. Huile sur panneau. Signé en bas à droite 17 x 23 cm. Esquisse au graphite d’un personnage au dos

- Marine nocturne. Huile sur panneau. Signé en bas à droite.5 x 18.5 cm

- Groupe de paysans au travail. Huile sur panneau. Signé en bas à droite 14.5 x 18.5 cm

- Vue nocturne aux pêcheurs au travail. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche 17 x 24 cm. Daté à la plume février 1900 au dos

- Jour de tempête. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche 19.5 x 23.5 cm

- Paysan à la fourche. Huile sur panneau. Signé en bas à droite 11.5 x.5 cm. Fentes

- Jeunes femmes à la rivière. Huile sur panneau. Signé en bas à droite 18.5 x 13.5 cm

- Navire dans la tempête. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche 13.5 x 18 cm

- Chèvres dans la campagne. Huile sur panneau. Signé en bas à droite 14.5 x 19 cm

- Berger et bergère. Huile sur toile. Signé en bas à droite 34.5 x 52.5 cm

- Phare dans la tempête. Huile sur toile. Signé en bas à gauche 44 x 63 cm

- Le peintre François Millet dans son atelier. Huile sur toile. Signé en bas à 2 droite x 34 cm

- Pêcheur à la barque. Huile sur toile. Signé en bas à gauche 27 x 16.5 cm

- Le peintre François Millet au chevalet dans le Cotentin. Huile sur panneau. 2 Signé en bas à droite 22.5 x 17 cm

- Vente catawiki

- marine 48,5 x 61,5 cm

- Vente Picclick

- marine 18 x 10 cm huile sur bois

- Vente ebay

- marine

- Vente du 08/08/2020 ou 03/08/2020

- Les lavandières. Huile sur toile signée en bas à gauche. 62,5 x 90.

- Jeanne d’arc près de son troupeau. Huile sur toile signée en bas à droite. 77,5 x 109.

- Nature morte aux légumes et Nature morte au gibier. Deux huiles sur toile faisant pendant. 47,5 x 67.

- Vente du 21/09/2020

- Vue du château

- Vente du 07/12/2020

- La roue à eau dans la forêt. Huile sur toile signée en bas à gauche. 41,5 x 60.

- Vente du 13/03/2021

- deux marines au port, Huiles sur panneau 9,5 x 17 cm

- Vente du 02/08/2021

- Coup de vent sur le phare. Huile sur toile . 46 x 65 cm

- Vente du 06/10/2021

- Voilier dans une mer agitée, Huile sur toile. 33 x 21 cm

- Vente du 19/10/2021

- Vue d’un port [Cherbourg et sa Montagne du Roule], Huile sur panneau 10,5 x 18,5 cm

- Vente du 18/11/2021

- Portrait de jeune homme, Huile sur toile 50 x 43 cm

- Vente du 01/02/2022

- portrait de gendarme, Huile sur toile. 89,5 x 68 cm

- Vente du 17/09/2022

- Vente 2022

- Le port de Cherbourg, Huile sur panneau

- Vente 2022

- Marine, Huile sur panneau

- Vente 2022

- L’Angélus, huile sur toile

- Vente Galerie des antiques (Valognes)

- Le forgeron et sa forge

- Vente Magasins réunis (Cherbourg)

- Troupeau à la marre, Huile sur toile. 91 x 59 cm

- Vente Galerie des antiques (Valognes)

- Scène de basse-cour Huile sur toile 57 x 43 cm

- Vente du 13/01/2023 ?

- Le départ des pêcheurs au lever du jour. Huile sur toile. 30,5 x 50,5 cm

- Vente du 12/06/2024

- Fort canon de marine sur le quai du port de Cherbourg, Huile sur panneau 10,5 x 18,5

- Vente 2024

- Recovering Cargo from a Beach, Huile sur panneau

- Vente du 21/08/2024

- Retour de pêche au clair de lune et Pêcheurs à pied, deux huiles sur panneau 22 x 34 cm

- Vente du 22/03/2025 ?

- Cherbourg, le port et la Montagne du Roule, double Huile sur panneau 10 x 17 cm

- Vente du ???

- Bergère sous un arbre, Huile sur toile

- Vente du ???

- Au pied de la montagne, Huile sur panneau 23 x 12

- Vente du ???

- Coup de vent sur le phare, Huile sur toile 50 x 65 cm

- Vente du ???

- Déchargement au clair de lune, Huile sur toile, 68 x 56 cm

- Vente du ???

- Moulin

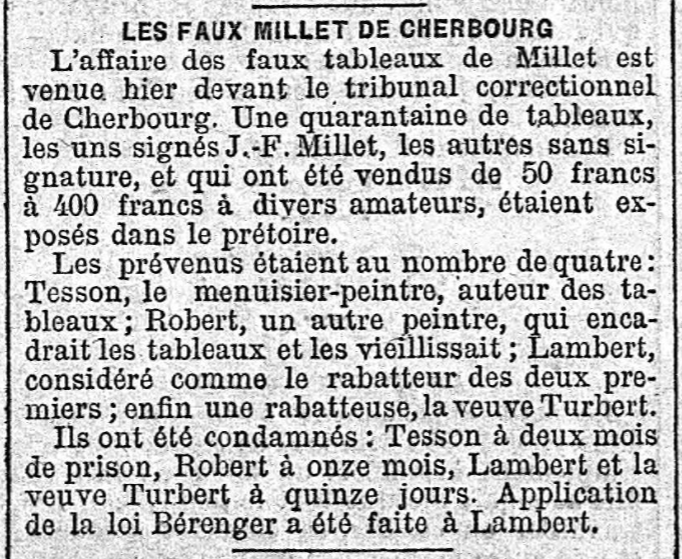

2. TESSON, le faussaire… vers les foudres de la Justice

Mais, loin de sa petite notoriété locale d’honnête peintre de paysages champêtres ou de marines du Cotentin, TESSON défraya les chroniques judiciaires, de France et d’ailleurs, en tant que faussaire de MILLET.

Fin 1891, juste avant les fêtes, une déflagration vient bouleverser le petit milieu des amateurs d’art : des faux MILLET sont en circulation ! Si ces faux sont relativement « grossiers »[12], il faut certainement davantage s’inquiéter de leur nombre, le faussaire semblant être particulièrement acharné au travail. En moins d’un an[13], il aurait peint des dizaines de toiles ! La plupart ont été retrouvées chez lui, inachevées ou pas encore vendues. Mais l’auteur reconnaît déjà de multiples ventes, portant sur plusieurs milliers de francs[14]…

Bien entendu, il conviendrait de se référer au dossier de procédure plutôt qu’à la presse[15]. Mais celui-ci dort probablement au fin fond des archives judiciaires, tandis que la presse ancienne est immédiatement disponible en quelques clics… Or, si les journaux donnent en général une idée du trouble à l’ordre public provoqué par une infraction, trouble dont le ministère public demandera réparation par le biais de l’action publique, ils peuvent à l’occasion en fausser l’image, d’où une désynchronisation entre le traitement de l’affaire par les gens de justice et l’opinion publique, celle-ci étant en majeure partie fondée sur ce qu’a pu dire la presse. La présente affaire n’en est que l’illustration…

À ce stade, au moment de la révélation de l’affaire, on parle d’un total de ventes frauduleuses de près de 10000 francs[16]. On évoque le cas de la première victime, du moins du premier plaignant, René CLEREL vicomte de TOCQUEVILLE, un des principaux notables de l’agglomération cherbourgeoise[17], et on cite comme exemple des manœuvres employées un second acheteur, dont on ne révèle pas encore l’identité, amateur cherbourgeois qui aurait déboursé à lui seul plus de 6000 francs. Or, selon les premiers bruits de l’enquête, il n’y aurait pas eu que des acheteurs locaux, des faux auraient pu avoir d’ores et déjà traversé la Manche voire l’Atlantique…

propriété Alexandre Lecoeur source https://www.facebook.com/cherbourgphotographes

En ce qui le concerne, M. de TOCQUEVILLE a acquis trois toiles portant la signature de Jean-François MILLET : Une paysanne conduisant un troupeau d’oies, Des paysans récoltant du varech et Une paysanne récurant un vase de cuivre. Dans un premier temps, il pense avoir fait une bonne affaire, n’ayant payé que 400 francs chaque tableau. Mais, après coup, il est assailli par le doute, comprenant qu’il a payé trop bon marché, à Cherbourg, trois œuvres d’un peintre dont les tableaux valent si cher à Paris[18]. Il soumet donc ses toiles à un expert de la Capitale et, convaincu qu’il a été victime de contrefaçon, il porte plainte auprès du parquet de Cherbourg le 1er novembre 1891.

L’affaire est confiée au commissaire Amédée Célestin PAYSANT [19]. Les soupçons de celui-ci portent rapidement sur TESSON. Menuisier de métier, fabricant de cadres, c’est a priori en tant que tel qu’il fut amené à connaître MILLET, lors des séjours normands du maître de Barbizon, à moins que celui-ci n’était déjà le client de son père. Mais il y a longtemps qu’il a à peu près abandonné la menuiserie pour se consacrer à la peinture. Pourquoi se contenter de vendre des cadres quand on peut exécuter les peintures soi-même et qu’on jouit d’une certaine habileté si ce n’est d’un talent certain ? TESSON se plaît d’ailleurs à raconter que c’est MILLET lui-même qui a encouragé ses premiers essais, lui prodiguant ses leçons lors de ses rares séjours dans son pays natal[20].

Il faut reconnaître que TESSON jouit en ville d’une certaine considération pour ses petits tableaux de genre. Peints sur bois, ils abondent à la vitrine des marchands de photographies, au prix de 1 fr. 50 à 5 francs. L’homme passe même pour expert en matière de peinture. En un mot, c’est une curiosité locale, son atelier de la rue de la Poudrière a pignon sur rue, il est encombré du sol au plafond de copies et d’originaux, et même de visiteurs qui n’hésitent pas à venir se faire portraiturer[21]…

À ce stade, la dépêche de l’agence Dalziel et les articles subséquents ne parlent que de TESSON et de ses rabatteurs[22], notamment concernant l’anecdote illustrant le cas de la seconde victime, affirmant que non seulement il vendait les faux Millet, mais que, en plus, il les confectionnait lui-même :

Un rabatteur, un faux Millet sous le bras, arrivait chez Tesson, où l’amateur avait été attiré, et lui tenait à peu près ce langage : « Tenez, Tesson, regardez-moi donc un peu ce tableau que j’ai trouvé chez un de mes parents à Gréville. Gréville est le pays natal de Millet, est-ce que ça vaut quelque chose ? » Tesson, qui passait, à tort ou à raison, pour expert en peinture, considérait la toile d’un air entendu et répondait : « Ça, c’est un pur Millet ça vaut de l’or ! ». Le rabatteur repartait mais l’amateur, vivement intéressé, se précipitait à sa suite et finissait par lui enlever le tableau, moyennant quelques centaines de francs[23].

Or, deux phrases plus tôt, le même article nous dit que TESSON ne livrait pas directement ses faux Millet et qu’il avait des intermédiaires… Donc, s’il ne rencontrait pas lui-même les victimes, il ne pouvait pas leur avoir personnellement tenu ce langage… Ce point ne sera éclairci qu’au moment du procès…

TESSON, tout coupable qu’il est, a pu aussi être victime d’un autre amalgame à ce stade, grossissant sa faute. Les articles des premiers jours évoquent une cinquantaine d’œuvres saisies lors des perquisitions. Visitant l’atelier du faussaire (ou l’ayant censément fait), le reporter du Petit Journal dira quelques jours plus tard :

Tous les tableaux rentrent dans la manière de Millet, en ce sens qu’ils représentent plus ou moins heureusement, et plutôt moins, les paysans de notre région dans leur milieu ; la plupart sont signés, plusieurs ne le sont pas. Les premiers étaient donnés pour des Millet authentiques, les autres comme des Millet probables.

Cet article ne serait-il pas lui-même une falsification ? On peut déjà se dire qu’il est toujours plus facile après coup d’affirmer que la supercherie (celle de TESSON) était une évidence, que le faux est grossier, quand on sait ce qu’on cherche et où regarder… Mais il y a une incohérence majeure dans les propos du journaliste. Tel que l’article est présenté, cette visite de l’atelier de TESSON aurait eu lieu dans la journée 21 décembre 1891, jour des premiers articles[24]. Or, à cette date, TESSON a déjà été interrogé par la police (et semble-t-il laissé en liberté), les perquisitions ont déjà été effectuées et les œuvres litigieuses saisies et déposées au commissariat (une cinquantaine, déduction faite de celles provenant des plaignants). Est-il crédible de dire que l’atelier est encore rempli du sol au plafond de copies et de faux Millet ? Doit-on croire que TESSON est encore d’humeur à la fanfaronnade ? Qu’il va dire que les œuvres non signées se trouvant encore éventuellement chez lui sont destinées à passer pour des faux Millet ? À la rigueur, faut-il en conclure que le correspondant évoque en fait une visite qu’il a pu faire par le passé, avant les perquisitions ? Ou brode-t-il, agrémentant la dépêche de l’agence Dalziel de quelques détails résultant de ses constatations personnelles[25] ?…

N’oublions pas que, jusqu’à la révélation de cette affaire, TESSON continuait à fournir les photographes de Cherbourg avec ses œuvres légitimes et qu’il recevait du public dans son atelier. En toute logique[26], il ne pouvait pas prétendre au vu et au su de tous détenir autant de Millet, jusque là inconnus. Bien au contraire, on nous a bien précisé dans la dépêche Dalziel que, formellement, ce n’est pas lui qui vendait les œuvres, c’étaient ses rabatteurs[27]. En revanche, il est facilement concevable de retrouver un certain nombre d’œuvres en cours de réalisation dans son atelier, le cas échéant pas encore signées…

Or, à partir de quand une œuvre devient un faux ? À partir de quand le commencement d’exécution devient infraction ? Copier un maître n’est pas en soi une infraction dès lors qu’on n’entretient aucun équivoque sur ce caractère de copie et qu’on ne cherche pas à en tirer profit. À l’inverse, si la signature de MILLET apparaît faussement sur la peinture, assurément c’est une contrefaçon. Mais quid d’une toile non signée ? Elle ne peut devenir un faux MILLET que si quelqu’un prétend que c’est un MILLET, donc seulement à partir du moment où elle est présentée à un acheteur potentiel, d’où la mise en scène précédemment évoquée. Au-delà du mensonge par la parole, d’autres manœuvres peuvent également démontrer l’intention frauduleuse. En l’espèce, un problème se posait au faussaire : si ses toiles ont été peintes dans l’année écoulée, MILLET est mort depuis plus de quinze ans et les thèmes évoqués correspondraient à une période bien plus ancienne encore. Ces peintures « fraîches » vont donc être « vieillies par les procédés ordinaires et munies de vieux cadres »[28]. Là encore, si on lit la presse parisienne de cette fin d’année 1891, c’est TESSON qui a lui-même procédé à ce subterfuge, à ces phases préparatoires à la vente frauduleuse…

En résumé, à quelques jours de Noël, le petit monde de l’art est en émoi à propos de faux tableaux de MILLET fabriqués à Cherbourg, émotion qui n’est jamais bonne conseillère pour apprécier froidement les faits, surtout quand les articles parus recèlent erreurs et incohérences… Du moins, arrive-t-on à déceler quelques erreurs et incohérences au vu de la suite de l’affaire et avec plus d’un siècle de recul…

De son côté, la presse locale est bien embarrassée par cette affaire qui concerne deux enfants du pays. La Vigie de Cherbourg ne publie son premier article sur les faux Millet que le 24 décembre[29]. Elle ne se réfère même pas à la dépêche Dalziel (et donc aux articles du 21) mais à l’article du Temps du 22. Ceci dit, on croira bien davantage son rédacteur quand il dit avoir vu TESSON depuis son arrestation. Déjà, il rectifie une erreur qui apparaît dans tous les journaux parisiens : TESSON n’a pas une soixantaine d’années, il n’en a même pas cinquante. Cela nous le resitue dans la biographie de MILLET : né en 1843, il n’avait que trente-deux ans quand le maître est mort… Il n’a pu connaître MILLET que vers la fin de sa vie, à moins que son père n’était déjà le fournisseur de l’artiste. Certaines légendes oublieront ce détail… En outre, bien loin de décrire un TESSON matamore, la Vigie nous le peint comme un homme connu en ville pour « son assiduité au travail et la simplicité de ses mœurs »[30] qui se montre repentant depuis qu’il a maille à partir avec la Justice, d’autant plus qu’il n’aurait été qu’un des rouages de la supercherie et non sa tête pensante :

Si l’on en croit les déclarations de M. Tesson, il n’aurait eu dans toute cette affaire qu’un rôle tout à fait secondaire et aurait agi inconsciemment et sans se rendre compte des conséquences fâcheuses qui pourraient en découler. Il nous a déclaré, d’ailleurs, qu’il se préoccupe de désintéresser M. de Tocqueville qui a déposé au Parquet de Cherbourg, la plainte dont parle le Temps. Déjà même une partie des fonds serait déposée dans l’étude d’un officier ministériel de notre ville.

On en revient toujours au même point : les articles parisiens des premiers jours ont omis un des prévenus…

MILLET est un artiste à la mode. Certains polémistes, plus ou moins célèbres en cette toute fin de XIXe s., s’emparent de l’affaire, livrant des détails parfois douteux. Mais douteux ne veut pas forcément dire inexacts ; ils appellent simplement à circonspection et à vérification. Il en est ainsi de Raoul CANIVET, directeur du quotidien Paris, duelliste patenté qui n’a pas encore été pris dans le scandale de Panama ni dans celui des maîtres-chanteurs[31]. D’où échange d’amabilités entre confrères, dont l’affaire n’est que le prétexte. En l’occurrence, son contradicteur aurait mieux fait de ne pas étaler son inculture, évidente, alors que le double article du Paris n’est pas dénué de tout fondement, même s’il ajoute une anecdote-calembour plus que fumeuse[32].

Les fêtes passées, l’affaire a encore droit au « feuilleton »[33] de l’Univers, un long article, sur six colonnes, qui occupe près du tiers de la une du quotidien[34]. Révélée à la presse le mois précédent, l’affaire doit encore passer en jugement. L’opus n’apporte guère de nouveautés sur les faits reprochés. En revanche, il prépare insensiblement le travail de la défense. Il décrit TESSON plutôt comme un sympathique travailleur, peut-être un peu trop sûr de ses talents, qui a eu la tête soudainement chamboulée par le prix de vente mirobolant de l’Angélus… La suite n’est qu’une critique à mots (à peine) couverts contre les cotes établies sur le marché de l’art, qui ne se fixent que par rapport au nom apposé sur la toile et non par rapport à la qualité de l’œuvre elle-même[35]. Même si elles peuvent être considérées par des experts comme un tantinet maladroites, les œuvres de TESSON ne sont pas dénuées de toute valeur esthétique. Or, celui-ci était loin de réclamer pour ses faux Millet les sommes folles exigées dans les salles des ventes parisiennes etc.

Le procès ne tarde pas. L’affaire est jugée dès le 7 mars 1892, cinq mois à peine après le dépôt de la première plainte, trois mois et demi après sa révélation à la presse, et ce alors qu’on évoquait initialement des toiles restant à retrouver, dispersées aux quatre vents, y compris de l’autre côté de la Manche.

La salle d’audience devient pour l’occasion une annexe du musée municipal. Une quarantaine de toiles, les unes signées J.-F. Millet, les autres sans signature, sont exposées dans le prétoire. On compte même un faux Troyon, que l’intermédiaire aurait par méconnaissance appelé Trognon… Au-delà de cet effet de masse sciemment recherché[36], on constatera que le nombre de tableaux a été revu à la baisse puisque, en décembre, la presse évoquait une cinquantaine d’œuvres, remises par les deux plaignants ou saisies lors des perquisitions.

Réévaluée à la baisse numériquement, la contrefaçon est également revue à la baisse financièrement puisqu’elle n’est plus estimée qu’à un total d’environ 6000 francs, alors qu’en décembre on parlait de 1200 francs pour M. de TOCQUEVILLE (trois tableaux à 400 francs) outre 6000 francs rien que pour le second amateur cherbourgeois dupé. À l’audience, le lot de ce second plaignant, dont on apprend au passage qu’il se nomme ROBERT, ne vaut plus que 5000 francs[37]. Or, on ne va juger les prévenus que pour la somme totale des lots de ces deux victimes. Il faut donc se convaincre que la campagne de presse n’aura pas permis de découvrir de nouveaux plaignants, quand bien même on continue d’affirmer à l’audience que plusieurs autres amateurs ont également été dupés[38].

Trois hommes et une femme s’assoient sur le banc des accusés. Il y a bien sûr TESSON, l’auteur des tableaux. Il y a aussi les deux rabatteurs : le dénommé LAMBERT et la veuve TURBERT. Mais il y a aussi et peut-être surtout REVERT[39]… REVERT est un autre peintre et/ou marchand de tableaux de Cherbourg. En fait, à bien lire les compte-rendus de l’audience, TESSON s’est contenté de peindre les tableaux. C’est REVERT qui les encadrait et les vieillissait artificiellement. C’est chez REVERT que M. de TOCQUEVILLE acheta ses toiles[40]. C’est aussi REVERT l’intermédiaire, auto-proclamé expert (qui ne connaît même pas TROYON) chez qui la mise en scène décrite en décembre s’est déroulée[41]. Et c’est bien auprès de REVERT que ROBERT vint faire part de son indignation après avoir découvert le pot aux roses. Or, que fit l’escroc dans l’instant ? Il se jeta aux pieds de sa victime en implorant pardon et, pour la dédommager, il lui proposa « un Christ célèbre, peint en 1709 par un grand artiste » qu’il décrocha du mur… Ce Christ avait été apporté le matin même par TESSON ! À l’inverse, ce qui semble être un gage de bonne foi, TESSON, lui, proposait une indemnisation en espèces sonnantes et trébuchantes, dès décembre[42].

Quand vient le réquisitoire du ministère public, le procureur DELPY tempête : les accusés ont non seulement escroqué par des manœuvres frauduleuses une partie de la fortune d’autrui, mais ils ont, en plus, prostitué la signature d’un maître de l’École française, dont les œuvres font partie du patrimoine national[43]… On s’attend à des peines des plus sévères, dans ce temps où des infractions aujourd’hui vénielles pouvait vous emmener en prison pendant des mois…

La parole passe aux avocats de la défense ou plutôt à l’unique avocat de la défense. Le feuilleton de l’Univers avait lancé une piste pour cette plaidoirie. On pouvait en effet se demander comment des victimes, qui se prétendaient plus ou moins éclairées en matière d’art, avaient pu croire que les toiles avaient pu être des Millet vu le prix qu’on leur en demandait. Passe encore pour celles qui portaient faussement la signature de Millet. Mais quid de celles qui étaient non signées et que REVERT prétendait être de MILLET ? Techniquement, elles étaient tout au plus « attribuées à » MILLET, ce qui laisse une part à l’erreur, erreur d’autant plus probable que le prix demandé s’éloigne de la cote de l’artiste auquel la toile est attribuée… Malheureusement, les articles de presse ne détaillent pas précisément comment avaient été fixés les prix en l’espèce, se contentant de dire que le rabatteur faisait des manières et que l’acheteur les avaient emportés de haute lutte. Autrement dit, la victime était intervenue pour une large part dans la fixation du prix… Et on ne nous dit pas ce que cet acquéreur comptait faire de ses tableaux. M. de TOCQUEVILLE allait peut-être les conserver, mais quid de ROBERT qui en a acheté trente d’un coup ? C’était nécessairement pour les revendre en espérant une phénoménale plus-value[44]. La piste tracée est intéressante…

Sauf que ce n’est pas la voie choisie par la défense à l’audience. Me LUCAS, qui a défendu TESSON et ses comparses, a plaidé « les circonstances atténuantes, soutenant qu’il n’y a pas eu escroquerie, mais tout au plus contrefaçon »[45]… Cette défense laisse perplexe. Sur la forme, on se demande déjà comment un seul avocat a pu défendre les quatre intéressés. Arrivé à ce stade de la procédure, il y avait nécessairement des conflits d’intérêts entre eux, surtout entre TESSON et REVERT. Lequel des deux était réellement la tête pensante du complot ? Lequel des deux en tirait le plus profit ? Si TESSON s’est contenté de peindre les toiles et n’a jamais été en contact direct avec les acheteurs, on conçoit peut-être qu’il faille se limiter le débat le concernant à la contrefaçon. Mais quid pour REVERT qui a menti par le geste (puisqu’il vieillissait les tableaux) et par la parole (y compris lorsqu’il proposait une indemnisation) ? Tout indique l’escroquerie le concernant… Le degré de participation n’est pas le même, l’infraction n’est peut-être même pas la même. Ajoutez à cela que, puisqu’il était un de ses revendeurs habituels pour ses œuvres légitimes, REVERT détenait plusieurs Tesson non signés, et c’est lui seul qui a prétendu aux victimes qu’il s’agissait de Millet, peut-être à l’insu de TESSON lui-même, grossissant du même coup la faute de celui-ci contre son gré… On doit se demander si, dans une certaine mesure, REVERT n’a pas abusé de la naïveté de TESSON, tout autant que de celle de leurs victimes… Ce conflit d’intérêts n’est peut-être que potentiel, selon les éléments concrets recelés dans le dossier de procédure, mais il empêchait théoriquement qu’un seul avocat se charge des quatre prévenus. Mais quoiqu’il en soit, les arguments de Me LUCAS durent porter, au moins en large partie[46]. Sans doute la bonne réputation de TESSON en ville et son intention de rembourser les victimes furent mise en avant…

Rappelons encore une dernière fois que REVERT n’avait pas été cité par la presse jusqu’à l’audience. Toute l’opprobre allait vers TESSON et ses rabatteurs. On ignorait l’existence de REVERT et on mettait en scène un TESSON matamore qui se considérait presque comme l’égal de MILLET, on présentait son atelier comme le lieu des transactions etc.

Sauf que le Tribunal va battre en brèche ce portrait initial. TESSON n’est condamné qu’à deux mois de prison, malgré le nombre de toiles peintes. Les deux rabatteurs ne sont condamnés qu’à quinze jours de prison, assortis du sursis concernant LAMBERT[47]. En revanche, faute de pouvoir compulser les minutes du greffe, à la lecture des seuls compte-rendus dans la presse, il est plus compliqué voire impossible de connaître la peine infligée au citoyen REVERT. Pour les uns, il s’est pris un mois de prison ; pour les autres, onze[48].

Or l’analyse de l’affaire change du tout au tout, suivant l’une ou l’autre option. S’il n’écope que d’un mois d’emprisonnement, moitié moins que TESSON, malgré son comportement particulièrement rétif, souligné à l’audience, cela veut dire que lui aussi aura bénéficié de larges circonstances atténuantes et surtout que TESSON est toujours considéré comme le personnage central du complot. Mais, s’il en a pris pour onze mois, cinq fois et demi plus que TESSON, bien au-delà d’une peine ressentie comme symbolique par les gens de justice, c’est donc lui qui est considéré comme l’auteur principal de l’infraction, les autres, y compris TESSON, n’étant que des exécutants, complices n’intervenant que pour partie dans la commission de l’infraction… Mais alors, force serait de constater que même après ce verdict plutôt clément le concernant, les commentateurs n’auront pas l’idée de revenir sur leur erreur initiale et continueront à présenter TESSON comme la tête pensante de toute cette machination[49].

Faute de pouvoir consulter tous les éléments du dossier, ne cherchons pas à échafauder des hypothèses. Factuellement, un seul journal parisien[50] est venu parler d’une peine d’onze mois pour REVERT. Tous les autres s’accordent sur une peine limitée à un mois, y compris La Vigie de Cherbourg, qui a probablement ses habitudes au greffe et qui a pu aller y vérifier la peine indiquée sur le plumitif d’audience tandis que les autres correspondants reprenaient leur train[51]. C’est donc probablement là que se trouve la vérité.

3. TESSON l’affabulateur… vers le mythe et la légende

Poursuivons encore un instant notre chimère du repentir. Du point de vue de l’intéressé, même si c’est la peine prononcée à son encontre est pénalement symbolique, deux mois d’emprisonnement, c’est une plaie d’honneur. La vie de TESSON est brisée, en miettes[52]. L’homme aura du mal à s’en remettre, d’autant plus que sa clientèle de notables va s’éloigner de lui. S’il peindra toujours, il aura de plus en plus de mal à vivre de son métier et devra être de temps à autre secouru par les bonnes âmes du voisinage. Il n’aura plus qu’une envie : invoquer le droit à l’oubli… C’est du moins le portrait que suggère l’article de la presse locale présenté en préambule[53].

Que nenni ! Comme il avait contrefait les œuvres de MILLET, TESSON va continuer à falsifier sa propre vie. Car si le chaland se fait plus rare, TESSON reçoit encore, de temps à autre, la visite d’un correspondant de presse ou d’un littérateur quelconque. Il entretient lui-même sa légende.

En 1901, le révérend Alexander IRVINE (1862–1941) débarque en France. Il vient de rendre une dernière visite à son père mourant, en Irlande, et avant de rentrer an Amérique, il compte étudier l’œuvre de MILLET pour en faire état auprès des travailleurs de New Haven. Religieux de son état, il se revendique tout autant socialiste, et c’est la dimension sociale de l’œuvre de MILLET qui l’intéresse[54]. Il passe donc toute une journée à Gréville, en compagnie de POLIDOR, « le vieil aubergiste qui était l’ami du peintre »[55]. À Cherbourg, dans le petit magasin de chaussures d’une rue secondaire appartenant à un parent éloigné de la première épouse de MILLET, il retrouve quatre portraits réalisés du temps où l’artiste courtisait sa future. Surtout, comme il le dira dans ses mémoires, IRVINE met au jour « quelques histoires de sa vie là-bas qui n’auraient pas leur place ici ». Sa rencontre avec TESSON est l’une d’elles. Mais il mettra plusieurs années avant de la coucher sur le papier. En pratique, il ne se découvrira une vocation d’écrivain qu’après avoir rencontré Jack LONDON, en 1906. C’est à ce moment-là qu’il publiera son article sur TESSON, A Biography on a Copper Plate (une vie sur une assiette de cuivre)[56], et il attendra 1910 pour publier ses mémoires, d’où sont tirés les détails précédents[57].

Quand paraît son article, il y a donc déjà cinq ans qu’il a croisé TESSON. Les souvenirs ont pu commencer à s’estomper. Finis la petite gloire locale et le grand atelier décrit fin 1891 ! TESSON est tombé aux oubliettes de l’Histoire. Il vit à présent dans un cul-de-basse-fosse, littéralement un « dug-out » (donc une cave souterraine)[58].

L’homme fait certainement plus que son âge puisque lors de la révélation de l’affaire des faux Millet, les journaux parisiens lui donnaient une soixantaine d’années alors qu’il n’en avait pas cinquante. Quand le bon pasteur le rencontre, il n’est d’ailleurs encore que quinquagénaire, mais IRVINE semble totalement l’ignorer et régurgite une fable cousue d’incohérences, telle qu’a dû lui servir l’intéressé. Or, cette légende d’Outre-Atlantique va être bientôt se répercuter dans d’autres ouvrages moralisateurs[59], comme un pieux mensonge.

Dans cette version, TESSON est déjà installé en ville, en tant que menuisier[60], lorsque le tout jeune MILLET arrive à Cherbourg. Ce dernier n’est encore qu’un paysan qui débarque de la ferme de Gruchy, frustre et mal dégrossi. À plusieurs reprises, le récit utilise d’ailleurs le qualificatif de godillot[61] pour le désigner. Déjà, il est habillé d’une chemise de calicot et chaussé de sabots quand TESSON est vêtu de lin blanc et porte des chaussures de cuir. En outre, TESSON jouit d’une supériorité intellectuelle puisqu’il est allé à l’école et s’enorgueillit des succès qu’il y a rencontrés[62]. Bref ! Le jeune paysan apprenti-peintre (et apprenti-citadin) MILLET a besoin de cadres de toile vierges pour commencer à travailler[63]…

On a changé de cadre ! Ce n’est plus sur le cadre qui entoure et met en valeur la toile terminée d’un artiste lui aussi achevé ; c’est le cadre de toile même pas apprêté d’un artiste qui va entamer sa carrière et qui n’a pas encore posé sa première touche de couleur. Visiblement, le narrateur ignore que MILLET était lui-même un puits de culture. Surtout, il oublie juste un tout petit détail : quand MILLET arrive à Cherbourg pour suivre l’enseignement de MOUCHEL, en 1833, Émile TESSON n’est pas encore né… Si l’anecdote a un fond de vérité, le TESSON appelé en l’occurrence ne pouvait être que son père…

C’est donc un TESSON nécessairement supérieur à MILLET[64], qui ne comprend pas et jalouse le succès de ce dernier, qui va se dire un beau jour qu’il pourrait faire au moins aussi bien que lui en matière de peinture. Il se met à travailler avec acharnement, au point d’abandonner petit à petit son métier d’origine, jusqu’au jour où un ami, de passage dans son atelier, prend quelques-unes de ses toiles abandonnées sur un banc pour des Millet. TESSON, poussé par la nécessité, a bientôt l’idée d’apposer directement la signature du peintre sur ses propres toiles… On retrouve globalement la trame racontée dans les journaux au moment de la révélation de l’affaire[65].

Quoique… C’est un TESSON au bord des larmes (réelles ou feintes ?) qui raconte cet épisode à son visiteur. Il aurait longuement hésité avant de passer à l’acte… toute une journée. Plus d’une dizaine de fois, il aurait tracé le faux nom de MILLET, puis l’aurait effacé pour mettre le sien, jusqu’au moment où la faim justifiant les moyens, la fausse signature s’imposa[66]… On remarquera que le pasteur ne parle que de cette première fois, alors que les fausses signatures se comptent peut-être par dizaines… En outre, d’après l’instruction de l’affaire, TESSON n’aurait commencé à falsifier la signature de MILLET qu’à compter de la vente de l’Angélus, en 1889. Or, TESSON aurait achevé sa confession informelle en s’écriant : « Mon Dieu ! Si le monde pouvait savoir combien j’ai eu faim en mon coeur et en mon âme pendant trente-cinq ans ! »[67] Quel est le point de départ de ce délai et quel est son terme ? Faut-il remonter trente-cinq ans avant la présente conversation ? Ou bien trente-cinq ans avant le passage à l’acte, qui met physiquement fin à la faim ? Ou encore trente-cinq ans depuis le passage à l’acte, qui moralement déclenche le remords ?… On remarquera que, plus globalement, pour les besoins de la narration, ce mythe fait fi du temps qui passe, puisqu’il laisse comprendre qu’à la sortie de prison de TESSON, MILLET est toujours vivant ![68]

Comme bien on pense, à sa sortie de prison[69], TESSON n’a pas retrouvé sa clientèle, du moins la clientèle aisée des grands tableaux et des portraits, celle qui avait pu se laisser abuser par les faux Millet. Tenté de se refaire à Paris, il ne s’y serait pas senti lui-même[70]… Revenu à Cherbourg, il ne vend plus que de petites scènes à un franc pièce…

La suite du récit est de moins en moins factuelle, pour confiner à la bondieuserie et au mysticisme. À ce moment de la conversation, TESSON aurait tiré une assiette de cuivre d’un tiroir. Elle représentait un homme debout dans son échoppe, indécis, tandis qu’un ange attend à la porte. TESSON se serait alors identifié à cet homme, d’où le titre de l’article. Est-ce encore TESSON qui parle par la plume du révérend IRVINE ou le pasteur qui s’exalte ?…

Quoiqu’il en soit, on retiendra qu’à partir de cet article, une certaine image du faux MILLET de Cherbourg s’est répandue outre-Atlantique, d’un TESSON repentant et rongé par le remords. On retiendra surtout l’histoire d’un TESSON plus âgé que MILLET et qui aurait dû être quasi-centenaire quand la rencontre a eu lieu alors qu’il n’avait que cinquante-huit ans… Le visiteur s’est-il laissé abuser par le beau discours du faussaire ? A-t-il quelque peu brodé sur des souvenirs qui commençaient déjà à s’effacer ? A-t-il tout simplement de lui-même enjolivé le récit de TESSON pour correspondre à la ligne éditoriale de la revue dans lequel il devait être publié ?… C’est ainsi que naissent les légendes…

On pourrait même commencer à douter que cette conversation avec le révérend IRVINE ait tout simplement existé si d’autres entretiens de TESSON ne ressortaient épisodiquement dans la presse. Or, le vieux faussaire alléguera systématiquement une amitié personnelle avec MILLET, une histoire où l’artiste mondialement connu devient son obligé, placée plus ou moins loin dans le temps…

C’est ainsi que, quelques mois après son mariage et l’article du Cherbourg-Éclair cité en préambule[71], il reçoit la visite d’un correspondant rouennais, Pierre CHAUVEAU[72]. TESSON va lui servir une autre belle histoire. Cette fois-ci, il ne va pas vendre sa première rencontre avec MILLET comme datant de l’apprentissage de l’artiste mais une vingtaine d’années plus tard, lors de ses divers séjours en Normandie… Sans aller jusqu’à parler d’incompétence[73], avouons que le reporter fait preuve d’une coupable légèreté. Il boit les paroles de TESSON, privé de tout sens critique. Il l’appuie dans sa déraison.

Or, assurément, contrairement à IRVINE, il connaît l’âge réel de son interlocuteur, puisqu’il nous parle de ses « soixante-dix ans »[74] et de ce corps en ruines qui abrite une âme qui ne s’est pas résignée à vieillir… Pourtant, il ne semble pas du tout capable de faire la corrélation entre cet âge et la biographie de MILLET…

Le titre de l’article « Un Maître de Millet : Tesson » est déjà une horreur anachronique. Rappelons que vingt-neuf ans séparaient les deux hommes et que c’était MILLET l’aîné ! Quant à savoir ce que TESSON, l’autodidacte en début de parcours, aurait pu apprendre à MILLET, l’ancien des beaux-arts, élève par maîtres interposés de DAVID et de GROS, qui concourut au Prix de Rome, et qui avait déjà plusieurs fois participé au Salon, cela reste un mystère, même après lecture de l’article…

TESSON peut-il être crédible quand il affirme qu’il fut « le meilleur ami de MILLET parce qu’il fut l’inspirateur de son génie et qu’il le guida dans la voie qui nous valut L’Angélus et Les Glaneuses » ? Il allègue même qu’il fut l’auteur, ou du moins l’inspirateur, du clocher dans le lointain figurant sur l’Angélus. Ben voyons ! Les Glaneuses ont été présentées au Salon en 1857. TESSON avait quatorze ans ! Inévitablement, la toile avait été achevée plusieurs mois auparavant et commencée Dieu sait quand. De même, l’Angélus a été peint entre 1857 et 1859, alors que TESSON n’était encore que adolescent. Et n’oublions pas que le croquis de ces deux œuvres pourrait bien remonter au séjour de 1854, alors que TESSON n’avait que onze ans. En outre, un fait rend encore moins crédible la participation de l’interviewé aux deux œuvres citées : MILLET peignait essentiellement à Barbizon, loin de TESSON[75]…

Le vieux faussaire est-il plus crédible quand il affirme que, sans être congénères, les deux hommes auraient eu une « intense parité d’inspiration », étant nés sous les mêmes cieux ? Même s’ils ont vu le jour à quelques kilomètres de distance, l’un a grandi et a travaillé à la campagne, l’autre en ville, ce qui ne donne pas forcément la même approche de la vie rurale, surtout quand on connaît tous les bouleversements intervenus entre leurs dates de naissances respectives. Sans doute, comme TESSON l’affirme, ils ont pu se promener ensemble dans la Hague, mais probablement plutôt lors du séjour de 1870-1871, quelques années avant la mort de MILLET. Bien au contraire, le correspondant fait tout pour nous faire croire que cette amitié quasi-fraternelle remonte aux années de l’Angélus et des Glaneuses[76].

Quant à dire que TESSON était « pour le moins égal à son illustre ami », cela frôle l’hérésie et le fanatisme. Le reporter rouennais est littéralement envoûté par le discours de TESSON, tout comme l’avait été le pasteur américain. D’ailleurs, MILLET a-t-il jamais parlé de TESSON et l’a-t-il jamais présenté comme son ami ? On ne sait même pas si TESSON peignait déjà lors du dernier voyage du maître de Barbizon en Normandie.

Bref ! Même s’il se contentait de reporter les propos de TESSON, le correspondant aurait dû mettre en garde ses lecteurs contre certaines exagérations. Or, on a l’impression qu’il gomme les déclarations les plus compromettantes pour les rendre plus crédibles aux yeux du grand public. Il use de circonvolutions propres à perdre le lecteur de base qui ne connaîtrait pas parfaitement la biographie de MILLET.

Au final, si on excepte ces bouffées délirantes (réelles ou feintes ?) de TESSON, ces souvenirs réinventés où il aurait marché d’égal à égal dans les pas de MILLET, son pair en âge et en art, on ne retiendra peut-être de cet article que la description de sa déchéance sociale. On se rappellera le grand atelier de la rue de la Poudrière, rempli du sol au plafond de tableaux, perquisitionné par la police en 1891. Quinze ans plus tard, TESSON n’habite plus qu’une étroite mansarde au 50, rue Tour-Carrée. L’immeuble, tout comme le quartier, est délabré. TESSON vit au milieu des prostituées, « dans le plus excentrique et le moins sûr, la nuit protectrice étant venue, des quartiers de Cherbourg, tant à cause de ses maisons de cidre et de ses chansons que des « Jeux de l’amour et de la baïonnette » dont s’ensanglantent les ruisseaux. ». Pas de quoi attirer l’ancienne clientèle de notables ! Il vit là en anachorète : « Voici d’ailleurs plus de deux ans, chose à noter, que Tesson vit isolé du monde et qu’il n’est pas descendu de sa lointaine demeure »… Encore un mensonge de TESSON, gobé sans sourciller ! De fait, il ne vit plus seul, puisqu’il vient de se marier deux mois plus tôt, le 1er juin 1909, et il a bien dû pousser jusqu’à l’hôtel-de-ville pour la cérémonie.

Peu importe ces colifichets et cette poudre aux yeux. Ce qui compte, c’est le travail de l’artiste, pas l’emballage ! Et sur ce point, il serait intéressant de savoir ce que sont devenus les chefs-d’œuvre de TESSON cités dans l’article : ses toiles la Barque du Dante, Millet chez Tesson[77] ; ses eaux-fortes l’Homme à la houe et Jeune fille sur un tombeau, de « dimensions considérables », que BIARD aurait tirées[78]…

Sans doute, TESSON a effectivement connu MILLET, même s’il a grossi leur relation[79].

Sans doute, l’art de TESSON n’atteignait pas celui de MILLET. Mais il n’est pas sans intérêt, ne serait-ce par les souvenirs familiaux qui s’y rattachent dans maints foyers de Cherbourg et des environs, ne serait-ce par sa valeur désormais historique de cette œuvre en tant que témoin de son temps, ne serait-ce aussi et surtout par la débauche d’efforts et de passion que représente cette masse de travail. Loin de ses faux et de ses affabulations, ce sont les marines et les paysages de TESSON qui doivent retenir l’attention, peu importe les défauts de l’homme.

Appendice : Jean-François MILLET (1814-1875)

Mis à part leur Cotentin natal, presque tout opposait TESSON et MILLET.

Jean-François MILLET est né le le 4 octobre 1814 à Gréville, au hameau de Gruchy[80]. Fils de paysans, il est l’aîné d’une fratrie nombreuse[81] et il exerce tout naturellement les mille petits métiers d’un fils de paysans au cours de sa jeunesse. Il garde les moutons, il laboure la terre etc. Mais neveu d’un curé lettré[82], il lit aussi la Bible, Montaigne, La Fontaine, Homère et Virgile, Shakespeare, Milton, Chateaubriand et Victor Hugo[83]…

Aussi, doué pour le dessin, MILLET doit toutefois attendre qu’un de ses petits frères puisse pleinement le remplacer pour les travaux des champs avant de pouvoir suivre sa vocation. En 1833, il est enfin envoyé à Cherbourg où il est tout d’abord placé dans l’atelier du portraitiste MOUCHEL[84]. Après la mort de son père, en novembre 1835, il passe à celui de Lucien-Théophile LANGLOIS de CHEVREVILLE[85], un temps directeur du tout nouveau musée Thomas-Henry, ouvert en cours d’année[86]. MILLET a donc tout loisir de s’y exercer en copiant les toiles de maîtres. De toute évidence, à ce stade, les personnages sont ses véritables centres d’intérêt, bien plus que la nature en arrière-plan[87].

Mais l’élève dépasse bientôt le maître et, en janvier 1837, MILLET obtient une bourse de la municipalité de Cherbourg pour aller étudier à Paris. Il entre dans l’atelier de Paul DELAROCHE (1797-1856) à l’École des Beaux-Arts.

Malheureusement, au bout de ses deux ans de formation, il échoue dans sa quête du prix de Rome 1839. Sa bourse d’étude n’est pas renouvelée et il doit rentrer à Cherbourg. S’ensuit une carrière d’artiste débutant, cherchant son style tout autant que sa clientèle, clientèle bourgeoise puisque c’est celle qui paie. Les années 1840 sont celles de sa manière fleurie, des saynètes légères et plaisantes. Il peint des pastorales et des nus, à la WATTEAU ou à la FRAGONARD. Il peint aussi, bien entendu, des portraits. Son Portrait de Madame Lefranc lui permet de participer pour la première fois au Salon, en 1840. On sent encore dans son œuvre l’influence des maîtres et de l’apprentissage…

En 1841, il épouse Pauline ONO, fille d’un tailleur de la ville. Le couple part pour Paris. Mais sa femme a la santé fragile. Elle meurt de tuberculose dès avril 1844. Retour à Cherbourg.

L’année suivante, MILLET tombe amoureux d’une simple servante d’auberge, Catherine LEMAIRE[88]. Pour fuir le scandale, le couple déménage pour Le Havre puis Paris.

Ce retour à la Capitale marque une étape fondamentale dans l’art de MILLET. C’est l’époque où l’artiste se lie aux futurs membres de l’informelle École de Barbizon. Jusque là, comme nous venons de le dire, ses œuvres (de jeunesse) étaient enjouées et décoratives, à la palette riche, généreuses et denses. Mais, à compter de cette fin des années 1840, MILLET modifie radicalement sa conception de la peinture. Finies les charmantes allégories où la campagne est mise en scène pour des thèmes essentiellement issus de l’imaginaire et des loisirs ! Ce sera désormais une nature plus sombre et plus sauvage, voire hostile, romantique au sens que lui donnaient lord BYRON ou GÉRICAULT. Ce sera l’Orage (1847). Ce sera Le Castel-Vendon (1848), son premier paysage dépouillé de toute anecdote. Or, qu’est-ce que ce Castel-Vendon ? Tout simplement le rocher qui forme le point culminant des falaises de Gréville, en contrebas de Gruchy[89].

Parallèlement, ce sera aussi à cette époque qu’il va réaliser les premières grandes scènes de la vie paysanne qui feront sa célébrité[90]. C’est un retour aux sources, pas seulement géographiques. C’est un passage au réalisme, donc à des sujets « plus graves ». Ce sont des scènes de la vie réelle des paysans, au milieu d’une nature domestiquée, mise en valeur par le travail de l’Homme. Si la peinture de MILLET a longtemps été si populaire, c’est surtout en raison de critères d’ordre social ou moral, plus rarement en tant qu’œuvre plastique[91].

MILLET est un paysan qui peint des paysans ; TESSON est un gars de la ville qui peint la campagne et ses paysans. MILLET a une formation classique ; TESSON est autodidacte. Les huiles de TESSON sont pondues à la douzaine ; celles de MILLET sont issues d’une maturation lente confinant à la méditation. Ses personnages tendent à une certaine grandeur biblique, à l’éternité. Indépendamment de la taille des toiles elle-mêmes[92], « l’art de MILLET va s’orienter vers une conception plus monumentale des compositions, la touche devient plus franche et l’éclairage s’assombrit » etc.

Mais il n’y aurait pas d’École de Barbizon, s’il n’y avait eu Barbizon. En 1849, pour fuir l’épidémie de choléra qui menace Paris, et se rapprocher de la nature, l’éternel paysan et sa petite famille partent s’installer dans cette bourgade en bordure de la forêt de Fontainebleau[93]. Il y mourra le 20 janvier 1875.

En même temps que, par ses toiles, il prône le retour à la terre, en réaction à l’urbanisation et à l’industrialisation galopantes[94], les sites du Cotentin s’imposent progressivement dans son œuvre. Pour ce faire, il effectue de courts séjours dans sa région natale, d’où il ramène de nombreux croquis et études représentant les lieux de son enfance, sa maison, les monuments locaux, la côte de la Hague etc.

On cite habituellement, pour le moins, un séjour en 1854 (après la mort de sa mère et de sa grand-mère), un en 1866 (pour venir voir une sœur mourante) et un autre en 1870-1871 (durant la guerre franco-allemande)[95]. Mais s’il est aisé de fixer précisément la date à laquelle une œuvre est présentée pour la première fois au public, il est moins facile de dater le moment où la scène a été croquée in situ dans le carnet de l’artiste, particulièrement avec MILLET qui peut mettre des années avant de mettre un dessin en peinture.

À quel moment aurait-il eu recours aux services de TESSON, peut-être plus d’ailleurs en tant qu’emballeur qu’en tant qu’encadreur ?[96] Si MILLET peint peu voire pas du tout lorsqu’il est en déplacement, l’hypothèse la plus crédible sera ce dernier séjour, le plus long, pendant la guerre franco-prussienne. Fuyant devant l’avancée de l’envahisseur, il aura emporté ses toiles dans le Cotentin et, la paix revenue, bien des mois après, il aura bien fallu à nouveau avoir recours aux services d’un menuisier pour les emballer en vue du voyage de retour à Barbizon… De toute manière, c’est là qu’on se rappellera que TESSON est né en 1843 et que MILLET n’a pu avoir recours à ses services avant le milieu des années 1860. À moins que, bien sûr, il n’ait eu précédemment recours aux services du père de TESSON, déjà lui-même menuisier…

La guerre de 1870 arrivait d’ailleurs fort mal à-propos pour MILLET puisqu’il touchait enfin au but. Souvent décrié, notamment pour ses personnages « en haillons », la première reconnaissance officielle n’est arrivée pour lui qu’en 1868 lorsqu’il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur, puis en 1869, lorsque le musée de Marseille acheta La Bouillie, la première de ses œuvres à entrer dans une collection publique. Ne parlons pas de sa cote qui ne cessa de grimper après sa mort… Les faussaires se multiplièrent et TESSON ne fut que l’un d’eux[97]. Même un des petit-fils de MILLET fut de la partie ![98]

Mais revenons à 1870-1871. Ce dernier séjour à la pointe du Cotentin marque le triomphe absolu du paysage dans son œuvre : le rendu des effets atmosphériques et lumineux observés dans le ciel devient aussi important que le sujet même du tableau. L’Église de Gréville[99], ultime chef d’œuvre de l’artiste, qui ne quittera jamais son atelier, est l’emblème de ses origines, l’expression de son attachement à sa terre natale. Achevée en 1874[100], année de la première exposition impressionniste, l’œuvre est baignée de soleil. La touche est libre, vive et rapide. MILLET rejoint ici les recherches de la nouvelle génération d’artistes – Claude MONET, Camille PISSARRO – qui s’apprête à révolutionner la peinture[101]. Hélas ! Le maître mourra quelques mois plus tard…

Il ne suffisait pas de placer quelques personnages dans un paysage champêtre pour faire du MILLET. Au contraire, il valait mieux éviter les personnages, puisque c’était la spécialité du maître à ses débuts. Le fait même que des toiles apparaissent à Cherbourg, alors qu’il y peignait peu depuis son installation définitive en région parisienne, pouvait surprendre. Et donc, si on voulait vraiment faire croire à un spécialiste que la toile de TESSON était un Millet, il valait mieux que celle-ci passe pour une de ses productions de débutant, de sa période fleurie, qui, autrement dit, remontait sensiblement au moment de la naissance de TESSON lui-même. D’où l’emploi de divers artifices en sus de la fausse signature… D’un autre côté, il ne faut peut-être pas limiter TESSON à ses petites marines et ses petites scènes champêtres réalisées à la va-vite pour raisons alimentaires. L’homme a peint pendant des décennies. Il a acquis un coup de main et, comme rappelait le correspondant du Journal de Rouen, il réalisait à l’occasion des toiles de plus grande taille et de bien meilleure qualité… En outre, rappelons que le jugement de mars 1892 ne s’est prononcé que sur les plaintes de MM de TOCQUEVILLE et ROBERT, alors qu’on nous avait dit qu’il y avait eu d’autres acheteurs…

Durant l’été 1896, plus de vingt ans après la mort de l’artiste, quatre ans après le procès de Cherbourg, le Musée du Louvre acquiert pour 3000 francs une toile portant la signature J.F. MILLET et la date de 1845[102].

La toile en question représente, dans un intérieur rustique, une paysanne allaitant un enfant. Elle a un pied dans son sabot, et l’autre nu posé sur le barreau d’un siège. La figure est de dimension intermédiaire entre celle de la Baratteuse et celles des Glaneuses [103].

Sauf que personne n’a jamais entendu parler de cette Paysanne allaitant jusque là, bien qu’elle soit censément peinte depuis un demi-siècle… Achetée largement au-dessous de la cote de l’intéressé, elle serait, de par la date indiquée, une de ses œuvres de jeunesse, d’où son style inachevé. C’est du moins la version soutenue par Georges LAFENESTRE, le conservateur du musée. Il y a juste un tout petit problème : en 1845, MILLET était en plein dans sa période fleurie. Il ne peignait pas encore ce genre de paysannerie. Au contraire, ses scènes étaient vives et animées alors qu’ici tout est terne et gris. En septembre 1896, on réunit une commission d’experts, parmi lesquels Hippolyte HEYMANN, marchand de tableaux et d’œuvres d’art parisien, époux de Marguerite MILLET, fille du défunt. Un élément emporte tout : jusqu’en 1849, MILLET signait F. MILLET et non J.F. MILLET. Force est de constater que cette Paysanne allaitant est un faux ![104]

Mais de qui ? On ne le sait toujours pas aujourd’hui. Apparue quelques années après le procès de Cherbourg, elle suit les mêmes principesque les faux Millet de TESSON. A-t-on seulement pensé à interroger celui-ci ? Qui sait, finalement, on a peut-être un TESSON dans les réserves d’un des plus célèbres musées de France…

[1]Cherbourg éclair 16/06/1909

[2]AD 50 – Cherbourg – N – 1843 – vue 26

[3]Né le 18 février 1800 à Tamerville, il est décédé le 7 février 1876, en son domicile, rue des carrières (AD – Cherbourg – D – 1876 – vue 31

[4]AD 50 – Cherbourg – M – 1840 – vue 93

[5]Née le 08 août 1828 à Cherbourg, c’est la fille de Pierre Joseph TESSON et de Marie Caroline MABIRE. Elle est décédée le 28 février 1847 à Cherbourg, toujours rue Tour-Carrée. Les témoins à l’acte étaient son oncle Auguste TESSON, cordonnier de 40 ans, et Jacques DUMOUCHEL, menuisier de 32 ans (AD 50 – Cherbourg – D – 1847 – vue 36). En 1858, pour la naissance de son fils Aristide, DUMOUCHEL habitera au 6 rue Notre-Dame.

[6]AD 50 – Cherbourg – catholicité – par. Ste-Trinité – 1804-1882 – vue 2542

Né le 24 février 1826 à Cherbourg, Émile Pierre BONAMY est le fils de Jean Baptiste BONAMY et d’Alexandrine Pauline THERIN (1805-1861). Il sera professeur au lycée de Brest, où il est décédé le 11 décembre 1912. Officier de l’instruction publique.

Puisqu’il est mineur lorsque le petit TESSON naît, c’est son propre père, serrurier alors âgé de 49 ans, qui est témoin sur l’acte de naissance d’Émile TESSON, accompagné de Jean-Pierre TESSON, cordonnier de 46 ans, oncle paternel de l’enfant. Né le 12 avril 1792 à Cherbourg, Jean Baptiste BONAMY y est décédé le 6 octobre 1847, en son domicile, rue de la paix (AD 50 – Cherbourg – D – 1847 – vue 173), dans le prolongement de la rue Tour-Carrée.

[7]Née le 19 septembre 1848 à Cherbourg, elle est veuve en premières noces du charpentier Alphonse LELOI, décédé le 26 juillet 1888 également à Cherbourg, qu’elle avait épousé le 9 janvier 1869 toujours à Cherbourg. Elle est décédée quelques semaines après TESSON, le 26 mai 1911, à l’hôpital civil (auj. Hôpital Pasteur).

[8]On retrouve bien la date du 1er juin 1909 dans les tables décennales mais l’acte lui-même n’est pas (encore) en ligne. Mention des bans de mariage avaient toutefois été publiée dans le Cherbourg éclair 24/05/1909, indiquant que ledit fiancé était artiste-peintre et qu’il habitait au 50, rue Tour-Carrée.

L’annonce se contentant d’indiquer que sa fiancée habitait Cherbourg sans préciser d’adresse, on peut supposer qu’ils vivaient déjà ensemble. En revanche, on ne peut pas en l’état affirmer que TESSON n’avait pas déjà été marié auparavant.

[9]Journal de Rouen 19/08/1909

[10]Journal de la Manche et de la Basse-Normandie 22/02/1911 confirmé par les TD.

Là encore, l’acte n’est pas (encore) en ligne, mais l’âge et la profession (rare) indiqués dans le journal permettent de s’assurer que c’est bien le même.

[11]Le site https://fr.artprice.com/ indique 22 adjudications de 2007 (chez Fattori-Rois S.V.V.) à 2022. La présente liste est donc à parfaire.

[12]Les attitudes sont gauches et la peinture en est grossière, avec d’épais reliefs en certains endroits (Le Gaulois 21/12/1891).

[13]L’élément déclencheur aurait été la vente de l’Angélus de MILLET à l’American Art Collection, le 1er juillet 1889, qui le revendit dès l’année suivante à Alfred CHAUCHARD, lequel finira par en faire don à l’État en 1909.

[14]Seul Le Gaulois 21/12/1891 prend la peine de citer sa source, l’agence britannique Dalziel qui, pendant quelques années, concurrença Havas et Reuters. On retrouve mot pour mot le même article (ce qui tend à indiquer que c’est celui de la dépêche), en intégralité dans L’Étendard 21/12/1891, Le Rappel 22/12/1891et sa version nationale Le XIXe siècle 22/12/1891, Le Libéral 22/12/1891, Le Constitutionnel 22/12/1891 ou partiellement dans Le Journal des débats politiques et littéraires 21/12/1891 et Le Moniteur universel 22/12/1891, Le Siècle 21/12/1891, Le Figaro 21/12/1891, La Liberté 22/12/1891, L’Observateur français 22/12/1891, l’Événement 22/12/1891, La Croix 22/12/1891, le Parisien 22/12/1891, L’Éclair 22/12/1891 et Le Petit Journal 21/12/1891 se contentant de résumer sommairement la dépêche.

Dès le lendemain et les jours qui suivent, la nouvelle se répand, certains retardataires commençant à modifier légèrement la version initiale, à l’instar de celui paru dans Le Temps 22/12/1891, qui fit référence pour nombre de commentateurs postérieurs, notamment La Chronique des arts et de la curiosité (1891) p. 315 ou la Revue de l’Art (1973) p. 65.

Et ce n’est là qu’un inventaire incomplet des titres de la presse parisienne, bientôt relayée par la presse régionale…

Or, si tous les entrefilets parisiens ci-dessus énoncés sont visiblement issus de la même source (la dépêche de l’agence Dalziel), seul Le Petit Journal 22/12/1891 semble avoir pris la précaution d’approfondir l’affaire en envoyant un correspondant sur place, d’où plusieurs éléments (crédibles) supplémentaires.

[15]Déjà en ce temps elle était de plus en plus sujette à l’emballement médiatique et à la surenchère. En 1897, la Revue bleue politique et littéraire publia plusieurs témoignages sur l’évolution du métier de journaliste au cours des dernières décennies. Elle consultera notamment Charles CANIVET, alias Jean de Nivelle (1839-1911), vieux routier de la profession qui a débuté comme rédacteur dans la presse caennaise sous le Second Empire, et qui depuis plus de vingt ans est chroniqueur au Soleil, à Paris. Celui-ci dénoncera justement cette place de plus en plus importante de l’actualité et du scoop aux dépens des réflexions de fond, plus chronophages (Revue bleue politique et littéraire (1897) p 739).

[16]Les tables de conversion de l’INSEE ne commencent qu’en 1901. Mais on peut déjà se faire une idée en voyant, par exemple, que chaque n° du quotidien Le Gaulois ne coûte alors que 15 centimes de francs quand, aujourd’hui, un n° du Parisien coûte 1,90 €.

[17]Il s’agit de René Clérel, vicomte de TOCQUEVILLE (1834-1917), neveu d’Alexis de TOCQUEVILLE et ancien colonel de cavalerie. Il a acheté château de Tourlaville en 1872. C’est une pierre de plus à ajouter à la légende de cet endroit, déjà marqué par la légende des RAVALET. Il fut également maire de la commune (1870-1877), député de la Manche (1876-1877) et conseiller général (1869-1909).

[18]Le Mot d’ordre 22/12/1891 détaille : « une de ses dupes, d’abord très heureuse de posséder pour une somme modique un tableau de Millet, ayant après coup réfléchi qu’il avait payé trop bon marché, à Cherbourg, une œuvre d’un peintre dont les tableaux valaient si cher à Paris, eut des doutes sur l’authenticité de la signature. »

[19]Aidé de l’agent LOUISE

[20]Le Petit Journal 22/12/1891

Comme nous le verrons, même après le procès, TESSON entretiendra ce mythe…

[21]Il faut peut-être tempérer cette affirmation du Petit Journal. Sur les trente ou quarante de tableaux vendus depuis 2007, il n’y a qu’un ou deux portraits.

[22]Sans les nommer.

[23]Le Gaulois 21/12/1891, Le Temps 22/12/1891 etc.

[24]Dans l’édition du jour, le Petit Journal a déjà signalé l’affaire, sans plus de détails.

[25]Il est, par exemple, le seul à indiquer à ce stade l’adresse de l’atelier. L’information est toutefois crédible puisque, dans le Journal de Rouen 19/08/1909, TESSON évoquera « le grand atelier de la rue de la Poudrière, où son illustre ami venait étudier devant les deux ou trois cents toiles qui y étaient exposées, dispersées maintenant au hasard des ventes en Angleterre, en Amérique… et même en France, du moins quelques-unes ! ». Il ne faut peut-être pas prendre pour argent comptant tout ce que dit TESSON, mais il est vrai que certaines de ses ventes actuelles sont enregistrées au-delà de nos frontières…

[26]À moins de tomber sur un mythomane…

[27]Au moins pour le second acheteur, à la base, il ne vient pas acheter des Millet. L’arrivée du rabatteur, avec son tableau sous le bras, est censément fortuite.

[29]La Vigie de Cherbourg 24/12/1891

[30]Ce qui correspond plutôt très bien avec l’abondance de son œuvre et les thèmes abordés.

[31]Avant la création de la législation sur la diffamation et autres délits de presse, certains n’hésitaient pas à faire valoir leurs droits les armes à la main. CANIVET et RANC, son rédacteur en chef, se retrouvaient ainsi régulièrement cités dans nombre de duels. On évoqua également son nom dans le cadre du scandale de Panama. Quant à l’affaire des maîtres-chanteurs, c’était un autre dévoiement du métier de journaliste, Raoul n’étant qu’un des directeurs de journaux concernés. En gros, soit vous payiez (notamment en achetant une campagne de réclame dans le journal), soit vous aviez droit à une campagne de presse défavorable… Raoul CANIVET fut mis hors de cause sans vraiment convaincre, certaines charges étant insuffisamment caractérisée, d’autres étant peut-être caractérisées mais prescrites. Sitôt relaxé, il préféra poursuivre sa carrière en Égypte… Situé très à gauche sur l’échiquier politique, anti-boulangiste, il était né au Petit Trianon, dont son grand-père maternel était le jardinier en chef.

[32]Voir l’échange Paris 23/12/1891 – L’Evénement 26/12/1891 – Paris 26/12/1891

Le rédacteur de l’Événement croit savoir que MILLET n’a jamais vécu à Cherbourg même et qu’il n’a peint qu’une seule toile au cours de ses séjours dans son Cotentin natal : son église de Gréville…

Raoul CANIVET affirme au contraire que MILLET avait eu TESSON, « alors qu’il habitait Cherbourg, comme encadreur et aussi comme emballeur. Ses fonctions l’appelaient souvent dans l’atelier de Millet, et il avait pu ainsi surprendre certains procédés du maître, procédés de pâte tout simplement ». Peut-être lors de séjour ultérieurs mais pas quand il était domicilié à Cherbourg… Là encore c’est broder à partir du détail inexact de la dépêche Dalziel sur l’âge de TESSON. Passons le calembour du TESSON qui «imiterait un billet de banque avec un tesson de bouteille», ou qui peindrait « des paysages par dessus l’épaule, en tournant le dos à la toile ».

[33]Cet espace est habituellement réservé aux œuvres de fiction, aux chroniques littéraires ou artistiques…

[35]Cette diatribe prend essentiellement la forme d’un dialogue imaginaire entre le juge qui va statuer sur l’affaire et une des victimes, fin connaisseur de l’art voire un expert reconnu, vexée de s’être faite abuser par un presque amateur.

[36]Puisqu’on était en matière correctionnelle, l’accusation n’était pas obligée d’apporter à l’audience toutes les pièces à conviction. Elle aurait pu se contenter d’en exposer quelques unes dans la salle, les autres restant à disposition au greffe.

L’anecdote du Trognon fait également partie de l’arsenal habituel des parquets : on rabaisse le prévenu en appuyant sur sa bêtise, sous quelque forme que celle-ci prenne, on le renvoie aux instincts primaires, à sa part animale, et on l’éloigne de l’homme civilisé, l’idéal protégé par la Loi. C’est sensiblement le même raisonnement quand on dit après coup que la pâte des personnages de TESSON est grossière alors que, sur le coup, les acheteurs, qui ne sont pas les premiers venus, se sont faits prendre et qu’il a fallu avoir recours aux services d’un expert parisien pour découvrir la supercherie…

[37]Selon Le Petit Journal 08/03/1892 les toiles ont été vendues de 50 francs à 400 francs. Les 400 francs correspondant aux tableaux de M. de TOCQUEVILLE, cela voudrait dire que ce second lot était constitué d’une dizaine de toiles à 50 francs chacune. Mais selon La Vigie de Cherbourg 10/03/1892, ce lot aurait été composé d’une trentaine de pièces.

[38]En fin d’année, dans un article consacré aux faussaires, Le Gaulois 09/09/1892 ira affirmer que le chiffre d’affaires frauduleux de TESSON avait atteint les 20000 francs. Mais sur quel fondement ?

[39]Notons que Le Petit Journal 08/03/1892 l’appelle ROBERT, par confusion avec une des victimes.

[40]La Gazette de France 09/03/1892

[41]Curieusement, d’autres reportages indiquent que ROBERT aurait aperçu pour la première fois un des pseudo-Millet chez LAMBERT (et non chez REVERT) et c’est ensuite que serait née l’idée de peindre d’autres faux (voir notamment Le Rappel 09/03/1892 et Le Journal de Rouen 09/03/1892). En ce cas, LAMBERT ne serait pas un simple rabatteur puisque ce serait lui qui aurait commis la première faute, le premier mensonge, cette Femme versant de l’eau dans un vase à lait étant apparemment non signée…

[42]La Vigie de Cherbourg 24/12/1891

[43]La Vigie de Cherbourg 24/12/1891

[44]Voir en ce sens, après quelques jours de recul : Le Rappel 10/03/1892

[45]On reprend ici la formulation de La Vigie de Cherbourg 10/03/1892 qui n’est pas très juridique. Contester la qualification d’une infraction et plaider les circonstances atténuantes, c’étaient techniquement deux choses différentes, évoquées à deux moments différents de la plaidoirie. Les circonstances atténuantes ont formellement disparu suite à la réforme du Code Pénal de 1992 supprimant les peines-plancher. Or, à l’époque, pour descendre sous le quantum des peines-plancher, on admettait plus, voire trop, facilement les circonstances atténuantes, au besoin en dépassant les cas prévus par la Loi.

Nous ne sommes d’ailleurs pas à l’abri du reporter. Me LUCAS n’a peut-être défendu que le seul TESSON, et là sa défense se tiendrait mieux.

[46]Il paraît que sa plaidoirie fut très amusante, et qu’elle a fait rire aux larmes le tribunal et l’auditoire (Le Radical 09/03/1892)

[47]La loi Bérenger du 26 mars 1891 a introduit en France la notion d’emprisonnement avec sursis afin d’éviter aux primo-délinquants d’être pervertis par un passage en prison. En d’autres termes, lorsqu’un juge prononce une peine d’emprisonnement, il peut, en vertu de cette loi, en suspendre l’exécution.

[48]Pour quiconque a fréquenté une salle d’audience, ce phénomène n’a rien de surprenant. Puisque c’était la principale, voire la seule, affaire du jour, l’audience a très probablement été suspendue après la plaidoirie de la défense et les dernières déclarations des prévenus, surtout si le tribunal siégeait en formation collégiale. Suit un temps plus ou moins long pendant lequel les juges s’activent en salle des délibérés, mais où l’impatience monte dans la salle des pas perdus où l’assistance est sortie se dégourdir les jambes. La petite clochette annonçant la reprise d’audience tintinnabule. Tout le monde se précipite reprendre une place dans la salle d’audience. S’agissant d’une affaire exceptionnelle, l’assistance est plutôt nombreuse. Au-delà du ou des chroniqueurs judiciaire locaux, il y a probablement plusieurs correspondants de la presse nationale. Un silence relatif se fait, émaillé d’un dernier grincement de porte, de l’essoufflement d’un retardataire qui se confond d’excuses en bousculant une chaise ou un banc, d’un bruit de serviette que l’on ouvre, d’une feuille de papier ou d’un carnet que l’on en retire etc. La tension est à son comble… Le président d’audience prend la parole. Il déclare les prévenus coupables des faits qui leurs sont reprochés, voire en l’espèce requalifie l’infraction. Jusque là, il n’y a guère de surprises. Depuis la révélation des faits, on s’attend à cette condamnation de principe… Dans la foulée, le président entame le prononcé des peines individuelles. « Tesson, deux mois d’emprisonnement ! ». Inévitablement, il va y avoir une réaction dans le public. Parallèlement à ce brouhaha plus ou moins assourdi, l’attention des reporters va baisser imperceptiblement, le temps de prendre en note cette première sentence et surtout parce que, comme tout à chacun, ils attendaient surtout la peine qui serait infligée au personnage principal, au « chief of the gang » (The Art Collector 01/04/1892). Et, tout en écrivant, ils guettent la réaction de l’accusé devenu coupable… Pendant ce temps-là, le président continue imperturbablement sa litanie des prévenus et passe aux seconds rôles. Alors, dans cette fraction de seconde de déconcentration et de remue-ménage relatifs, on saute vite, phonétiquement, de un à onze…

[49]Prenez tout simplement l’ordre dans lequel sont exposées les peines ; c’est toujours TESSON en premier, à supposer que le nom de ses co-auteurs soit rappelé et que le quantum des peines soit correctement noté :

- Pour Le Petit Journal 08/03/1892, La Gironde 09/03/1892 et La France de Bordeaux et du Sud-Ouest 09/03/1892 : « Ils ont été condamnés ; Tesson à deux mois de prison, Robert à onze mois, Lambert et la veuve Turbert à quinze jours. Application de la loi Bérenger a été faite à Lambert ». Au passage, on rappelle qu’il s’agit bien évidemment de REVERT et non ROBERT, ce lapsus tendant à confirmer que le correspondant a découvert cet individu en cours d’audience (si tant est qu’il fût présent à l’audience)…

- Pour Le Soleil 08/03/1892 : « Le tribunal a condamné Tesson à deux mois de prison et les autres prévenus à des peines variant de un mois à quinze jours, sous application de la loi Béranger. »

- Pour Le Temps 09/03/1892, La Gazette de France 09/03/1892, Le Petit Parisien 09/03/1892, Le Mot d’Ordre 09/03/1892 et Le Radical 09/03/1892 etc : « Le tribunal a condamné Tesson à deux mois de prison et les autres prévenus à des peines variant d’un mois à quinze jours, sans application de la loi Bérenger. »

- Pour La Vigie de Cherbourg 10/03/1892 : « Le Tribunal a condamné Tesson à deux mois de prison et les autres prévenus à des peines variant de quinze jours à un mois, sans application de la loi Bérenger, sauf en ce qui concerne L…. La veuve Turbert, également impliquée dans cette affaire, a été condamnée à 15 jours de prison.

- Pour les Nouvelles de l’Intermédiaire (20/03/1892) p. 60, les peines indiquées ne correspondent même pas à celles fournies par les autres titres : « Le tribunal a condamné Tesson à deux mois de prison et les autres prévenus à des peines variant de un mois à quinze mois, sans application de la loi Bérenger. »

[50]Copié le lendemain par deux confrères bordelais.

[51]Quoique son rédacteur s’évertue à citer Le Temps alors que l’audience a eu lieu dans sa propre ville.

[52]Étymologiquement, TESSON, ou plutôt TAISSON, est un mot d’ancien français qui désignait le blaireau au Moyen-Âge, tout comme LE GOUPIL désignait le renard et ses mignons goupillots, CONIN désignait le lapin, LE LEU le loup etc. pour ne citer que quelques-uns de nos patronymes actuels.

[53]Cherbourg éclair 16/06/1909

[54]Son analyse a donc pu être perturbée par ce double a priori, religieux et politique.

[55]Chez qui MILLET logeait en 1870-1871 (et peut-être déjà en 1866) et depuis chez qui il esquissa son Église de Gréville.

[56]A Biography on a Copper Plate / Alexander F. IRVINE, author shop class leader, New York City – Association men – vol. XXXII (1906) p. 333

[57]From the bottom up – The life story of Alexander Irvine (1910)

[58]Malheureusement, le narrateur ne précise pas l’adresse.

[59]Pour le moins, Seeking the Mind of Christ / Robert Elliott Speer (1926) p. 65

[60]En anglais, le mot utilisé, « carpenter », désigne tout autant le charpentier que le menuisier.

[61]Dans la version originale, le mot utilisé est « clodhopper », dont le mot godillot est la traduction littérale mais qui n’est pas sans rappeler notre clodo.

[62]Avec les moyens de recherche actuels, on peut toujours essayer de voir s’il apparaît dans les remises de prix annuelles

[63]“He wanted canvas stretched, of course, and Tesson, the carpenter, was called in.”

[64]« He felt himself to be the intellectual superior of Millet – in deed, superior in every way.”

[65]Au passage, on note que le révérend IRVINE qualifie le plaignant initial de Baron de TOCQUEVILLE, titre qui est alors porté par un de ses neveux, représentant la branche aînée. Même si ce n’est qu’un détail – le diable ne se cache-t-il pas dans les détails, mon père ? – cela tend à démontrer l’imperfection de ses recherches.

[66]“There were tears in his eyes when he told me of the struggle he had the day he signed Millet’s name. “I needed bread,” he said, “but I could have waited. I painted the name Millet out ten or more times. Every time I blotted it out and signed my own – so I went on painting in and painting out his name and my own. I think I must have struggled for a whole day, but at last his name remained and I got my bread.”

[67]“(…) but, O God ! if the world could ever know the hunger of heart and soul I have suffered for thirty-five years !”

[68]“Tesson was convicted and thrown into jail. Meantime the “clodhopper” had gone to Paris, then to Barbizon, where he blazed a pathway all his own in the world of art.“

[69]Rappelons que son incarcération n’a duré que deux mois tout au plus.

[70]IRVINE est le seul à évoquer ce point…

[71]Rappelons que cet article de juin, paru dans la presse locale, n’est pas une interview de TESSON. On n’y parle de l’artiste que du point de vue de ses concitoyens de Cherbourg, en éludant l’affaire des faux Millet. On nous y dit juste qu’il était le « digne émule de son ami Millet », sans plus de détails.

[72]Journal de Rouen 19/08/1909

[73]Correspondances, 1883-1926 / Charles Angrand, François Lespinasse (1988) p. 201

[74]Pour être exact, TESSON en a soixante-six.

[75]En atteste cette anecdote de SENSIER relayée par CLARETIE, à propos de l’Angélus… si elle n’est pas elle-même apocryphe (Les annales politiques et littéraires 27/09/1896 p. 196)

[76]« Mais c’est moins d’après les œuvres hâtives d’aujourd’hui que l’on doit juger Tesson que d’après celles plus mûries de sa jeunesse contemporaine de la période féconde où la gloire naissante de Millet réchauffait à la flamme ardente de leur amitié son génie au moins égal et plus facile. »